I. COMUNICACIÓN E INFLUENCIA

LA COMUNICACIÓN Imaginemos uno de nuestros antecesores del Paleolítico que se cruzase con otro coetáneo suyo en medio de la sabana africana, y éste le indicase que, yendo en la dirección de los árboles, encontrará abundante comida, pero que yendo en la dirección de la montaña, hallará una hambrienta manada de leones dispuesta a devorarle.

El antepasado que recibiese esta información se enfrentaría al dilema de creer al informador, y correr el riesgo de ser mal informado o manipulado –lo que pondría en riesgo su vida-, o no creerle y correr el riesgo de pasar por alto información relevante –lo que igualmente supondría un riesgo para su supervivencia.

Hoy en día, como lo ha sido siempre en la historia de la humanidad, la comunicación confiere una capacidad de influir en la conducta de los demás que resulta de especial importancia para nuestro éxito como individuos y como grupo.

Si tenemos éxito, la comunicación nos permitirá maximizar los beneficios que produce la vida en el grupo, al mismo tiempo que se minimizan los costes de la vida en grupo. Pero, veamos cuáles son las claves de la comunicación persuasiva.

EN QUÉ CONSISTE LA COMUNICACIÓN

La comunicación es esencial en cualquier actividad humana. De forma general, podemos decir que el objetivo de la comunicación suele ser doble: por un lado, el comunicador intenta influir en el comportamiento de otros individuos, atrayendo su atención, procurando que le sigan, que colaboren con él en alguna tarea, o que lleven a cabo algún tipo de acción. Por otro lado, para la audiencia, la comunicación puede ser un medio de adquirir información relevante.

Los estudios muestran que las personas apenas guardamos un registro de si la información que tenemos la hemos adquirido de primera mano, a través de nuestra percepción y nuestras experiencias, o de segunda mano, a través de la comunicación de otras personas. Esto significa que para nuestro cerebro, una vez que hemos dado crédito a una información, le conferimos prácticamente el mismo valor cualquiera que sea la fuente como la hayamos obtenido.

Por supuesto, no siempre los objetivos de quien emite la comunicación, y quien la recibe, son coincidentes, y por lo tanto, no siempre estos intentos de influir en la conducta de los demás tienen éxito.

Así que el hecho más relevante para quien recibe información a través de la comunicación, es determinar si dicha información es cierta, porque sólo en la media en que lo sea, resultará útil y beneficiosa, y por tanto le permitirá tomar decisiones correctas. En cuanto a la persona que emite la comunicación, deberá hacer que su mensaje sea lo más plausible y verídico posible tanto si es verdadero como si no lo es- de tal forma que produzca el efecto deseado en la persona a quien se dirige. Si ésta no le cree, no podrá ejercer ninguna influencia en ella mediante sus acciones de comunicación.

LA COMUNICACIÓN Y LA INFLUENCIA

Hoy en día, como lo ha sido siempre, las personas seguimos comunicándonos continuamente con los demás con el objeto de tratar de influir sobre su conducta, lo cual conseguimos con mayor o menor fortuna dependiendo de una serie de circunstancias.

La comunicación siempre conlleva el reto implícito de determinar si la información que se transmite es cierta. Supongamos, por ejemplo, que queremos comprar un coche de segunda mano; la persona que pretende vendérnoslo puede o no ser completamente sincera respecto al historial de su automóvil y su estado de funcionamiento actual; tal vez piense que conseguirá mejor sus objetivos si adultera por completo o en parte la información que transmite.

En cuanto a nosotros, podemos dudar de la fiabilidad de la información que recibimos, podemos dudar de las intenciones manipuladoras del vendedor, o puede que simplemente tengamos una información y unas actitudes previas que no están en línea con la nueva información recibida, y que pueden ser muy difíciles de cambiar –por ejemplo, podemos tener prejuicios contra ese modelo de coche en particular, debido a alguna experiencia pasada que nos haya sucedido-. Todo esto implica que el vendedor del coche no producirá necesaria y automáticamente el efecto que desea en nosotros a través de la información que nos comunica.

Entonces, para conseguir sus objetivos, el vendedor no se limitará a exponer la información tal cual, a dar testimonio de los hechos, sino que frecuentemente intentará persuadirnos argumentando a favor de sus posiciones, ofreciendo razones y enumerando las ventajas que representa la compra de su coche. Es decir, el objetivo del vendedor del coche, y en general el objetivo de cualquier persona que emite una información es presentar su mensaje de tal forma que sea creído, mientras el objetivo de cualquier persona que escucha dicha información, -tanto si se trata de un comprador de coches, como si es una persona en cualquier otra situación en la que recibe información-, es tratar de discernir si dicha información es cierta, o qué parte de ella lo es y cuál no.

Sólo si consigue hacerlo, podrá mejorar su conocimiento y dominio sobre la cuestión sin asumir el riesgo de almacenar en su cerebro información falsa, o de ser manipulado en beneficio del comunicador, y quizás en detrimento de su propio interés.

II. LA CREDIBILIDAD: ELEMENTO CLAVE DE LA COMUNICACIÓN

La eficacia de cualquier comunicación depende, en primer lugar, de que, quienes lo reciben, crean en la veracidad de la información que les transmite el emisor de la misma.

Sólo si un emisor es creído, conseguirá su objetivo de influir a través de su comunicación, de alguna forma, en la conducta de los demás.

La credibilidad puede ganarse por varios medios, por ejemplo, podemos ganar credibilidad mostrando nuestras acreditaciones como expertos o resaltando la experiencia y las cualificaciones con las que contamos.

Ya se trate de una visita de ventas, de una consulta profesional, de una conferencia ante un auditorio, o de una discusión pública, exponer los antecedentes que hacen que seamos expertos en el tema sobre el que vamos a intervenir, es una de las claves fundamentales para el éxito persuasivo de nuestro mensaje, porque de ello depende buena parte de la receptividad de quienes nos escuchan.

Existen formas indirectas de mostrar las credenciales sin parecer necesariamente arrogantes o presuntuosos como, por ejemplo, citar lo que otras personas han dicho de nosotros, o mencionar algunas de las experiencias similares en las que hayamos participado en el pasado.

En general, podemos ganar credibilidad siendo y pareciendo francos e imparciales, pues las fuentes percibidas como sinceras y francas son las que resultan más creíbles.

IMPORTANCIA DEL FACTOR CREDIBILIDAD

La credibilidad es la cualidad de un comunicador de ser percibido por los demás como alguien que tiene información correcta sobre un determinado asunto y que, además, no parece tener intenciones ocultas o propósitos egoístas en querer ocultar o deformar dicha información. Es decir, otorgamos credibilidad a las fuentes que consideramos veraces y confiables.

Cuando percibimos a una persona como una fuente creíble, tendemos a aumentar nuestra identificación con ella y a aceptar sus palabras sin apenas ponerlas en duda o pedir pruebas de su veracidad. En cambio, cuando una persona no nos merece credibilidad, tendemos a ser implacables con ella, y nada de cuanto diga o haga podrá convencernos de que tiene razón. Por mucho que aporte pruebas que apoyen sus razones, ello será normalmente considerado irrelevante.

La credibilidad es un elemento de importancia fundamental en numerosos ámbitos de actividad porque a menudo las personas no tienen ni tiempo, ni medios para analizar cada una de las opciones y propuestas alternativas que se ponen a su alcance. De modo que, en lugar de llevar a cabo dicho análisis, lo que hacen frecuentemente es dar por buenas unas u otras propuestas y versiones de la realidad que se les presentan en función del grado de credibilidad que les merezca la persona, grupo o medio de comunicación que se los presenta.

Por tanto, la ciencia de la influencia nos enseña que siempre merece la pena invertir un tiempo en intentar ganar credibilidad, especialmente cuando nos encontramos con un auditorio nuevo, antes de intentar lanzar cualquier tipo de mensaje de persuasión. No importa cuán sólidos y convincentes parezcan nuestros argumentos, no resultarán persuasivos si previamente no hemos conseguido ganar una posición de credibilidad a ojos de nuestros interlocutores.

GANAR CREDIBILIDAD

Una de las modalidades más eficaces de ganar credibilidad, aumentando la percepción de sinceridad e imparcialidad, consiste en el reconocimiento de una pequeña tacha o fallo en lo que atañe a uno mismo o al producto o servicio que se está ofreciendo. Empezar reconociendo algún punto débil hará que nuestros interlocutores escuchen de un modo diferente lo que les digamos a continuación.

Por ejemplo, los conferenciantes a veces empiezan contando alguna pequeña anécdota desfavorable que provoca las risas de los asistentes a la vez que les convierte en comunicadores más creíbles. También en las entrevistas de ventas, a veces los buenos vendedores comienzan reconociendo alguna pequeña debilidad de su producto, no excesivamente relevante, antes de empezar a exponer las fortalezas del mismo. Por ejemplo, pueden admitir que existe una buena competencia en el mercado, que la entrega del producto a veces se demora un poco, o que la gama de colores disponibles no es muy amplia. Como vendedores, todo el mundo espera que hablemos bien de nuestro producto, y en general no nos prestarán demasiada atención ni credibilidad porque nos considerarán una fuente parcial e interesada. Pero si empezamos reconociendo una debilidad del producto, de repente nos convertimos en una fuente mucho más imparcial que parece estar más interesada en proclamar la verdad que en conseguir una venta. Como consecuencia, el efecto que les producirá a los potenciales clientes la descripción de las excelencias de nuestro producto será completamente diferente ahora que si hubiésemos empezado a hacerlo desde el primer momento: se nos prestará atención y seremos más creíbles.

Incluso los pequeños comerciantes, los dependientes o los camareros a veces utilizan esta estrategia, cuando recomiendan a sus clientes que no compren un determinado producto porque no está tan fresco como suele ser habitual, o porque no ha dado tan buen resultado como se esperaba. Este tipo de confesiones que parecen echar tierra sobre el propio tejado, transmiten al interlocutor una sensación de imparcialidad y honestidad que permite que, a continuación, el vendedor o dependiente goce de mucha mayor credibilidad a la hora de recomendar la adquisición de otros productos alternativos, y aumenta la probabilidad de que el cliente vuelva en sucesivas ocasiones a visitar a un comercio tan honestamente atendido.

III. ALGUNAS FORMAS DE GANAR CREDIBILIDAD

RECONOCER UNA DEBILIDAD PARA GANAR CREDIBILIDAD

En general, en cualquier tipo de argumentación en la que se pretenda defender una determinada posición, cuando se sabe que dicha posición tiene algunas debilidades conocidas por los demás, es preferible comenzar exponiendo y reconociendo estas debilidades, de modo que nuestra posición resulte más creíble, y sólo a continuación pasar a exponer con mucho más detalle y amplitud, los puntos fuertes que anulan y sobrepasan ampliamente a los puntos débiles.

La idea consiste en ser nosotros quienes nos anticipemos, planteando en primer lugar aquel argumento adverso que esperamos o tememos que nuestro interlocutor pueda poner sobre la mesa, pero expuesto de un modo que nos favorezca, y a continuación rechazarlo.

Es el típico ejemplo que podemos ver en las series de abogados, cuando el abogado defensor se levanta y se dirige al jurado “El fiscal les dirá que mi cliente es un mal esposo un pobre ejemplo para sus hijos, un pésimo cumplidor de sus obligaciones como ciudadano…, pero no es verdad. Les mostraré a través de pruebas y testimonios incontestables que…”. Cuando el fiscal se levanta y pretende explicar lo que el abogado defensor había anticipado, el jurado ya estará preparado para escucharle, no le impactará del mismo modo, e incluso pensará que está diciendo exactamente lo que el abogado había dicho que diría. El ataque pierde casi toda su eficacia porque el jurado ya había descontado los argumentos del fiscal.

El mismo planteamiento es aplicable cuando se trata de un debate ante una audiencia, en el que sabemos que nuestros contrincantes nos atacarán con determinados argumentos. En estos casos, es preferible anticiparnos presentando nosotros mismos una versión suave de estos puntos de vista adversos, de modo que se produzca un efecto de “inoculación” o preparación psicológica ante los mismos.

Recordemos por ejemplo el debate electoral que sostuvo Ronald Reagan cuando se presentó a su reelección en 1984. Tenía ya 73 años por lo que se le consideraba demasiado viejo para seguir presidiendo el país, y muchos suponían que su rival, Walter Móndale, de 56 años, utilizaría el factor edad para atacarle. Pero Reagan se anticipó a su oponente y bromeó diciendo “No convertiré la edad en un tema de campaña. No pienso explotar por razones políticas la juventud e inexperiencia de mi adversario”. De este modo desactivó este argumento, y por cierto obtuvo la mayor victoria hasta entonces lograda sobre un oponente demócrata.

LA CREDIBILIDAD DE LOS EXPERTOS

Una de las formas más efectivas de ganar credibilidad consiste en dotarse de la cualidad de expertos. En general, la mayoría de los expertos suelen ser conscientes del poder que les confiere su autoridad en una determinada materia, y hacen cuanto está en sus manos para reforzar este halo. Esa es la razón por la cual los abogados, los médicos y otros profesionales tienden a exponer en las paredes de sus despachos los diferentes títulos, diplomas, acreditaciones y certificados que han ido obteniendo a lo largo de sus carreras, pues cuanto más pobladas estén sus paredes tanto más queda reforzada su credibilidad como expertos.

Igualmente, los expertos tienden a menudo a adoptar un aire solemne y misterioso cuando hablan del campo de su conocimiento experto, lo cual refuerzan mediante la adopción de una determinada indumentaria que les confiere un cierto aspecto sacerdotal y el uso de una jerga técnica que a menudo hace aparecer las cosas más sencillas como si fueran sumamente complejas.

Por supuesto, una persona puede ser muy sabia y experta en un dominio del conocimiento, pero no en otro, y esa es la razón por la cual tenderemos a seguir automáticamente los consejos del médico si se trata de una cuestión de salud, pero su opinión sobre la avería del coche no tendrá más valor que la de cualquier otro.

Ser catalogado como un experto confiere automáticamente una mayor credibilidad a una persona, al menos en relación al área de dominio respecto a la cual se le considera experta.

Las personas nos guiamos continuamente por las opiniones de los expertos a la hora de tomar nuestras propias decisiones. Seguimos los dictados de los médicos, de los farmacéuticos, de los abogados, de los decoradores, de los mecánicos, de los publicistas, de cualquier tipo de experto.

Los expertos en una determinada materia son creíbles porque, por definición, su calidad de expertos les atribuye la posesión de conocimientos o habilidades técnicas específicas en un determinado campo, de los cuales normalmente el resto de las personas carecen. De modo que es lógico y suele ser una buena regla que les creamos y tendamos a seguir sus consejos, en especial cuando nada indica que tengan un interés particular en los puntos que defienden porque eso nos permitirá aprovecharnos de su experiencia y sabiduría para tomar las decisiones correctas.

El hecho de que, una vez atribuida la cualidad de experta a una determinada persona, tendemos a creerla de forma casi automática cuando se refiere a su campo particular de dominio, significa que esa persona adquiere también de forma automática una cierta autoridad sobre nosotros, derivada de su conocimiento experto y de las titulaciones que la avalan. El principio se aplica en mayor medida cuando se trata de temas en los que carecemos de experiencia o de información, y cuando se trata de cuestiones críticas. Por ejemplo, es más probable que nos mediquemos a nosotros mismos cuando experimentamos síntomas leves de alguna dolencia, pero tenderemos a confiar en el criterio de los médicos si nos diagnostican una enfermedad grave.

IV. EL PAPEL DE LAS EMOCIONES EN LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA

PERSUASIÓN Y EMOCIONES

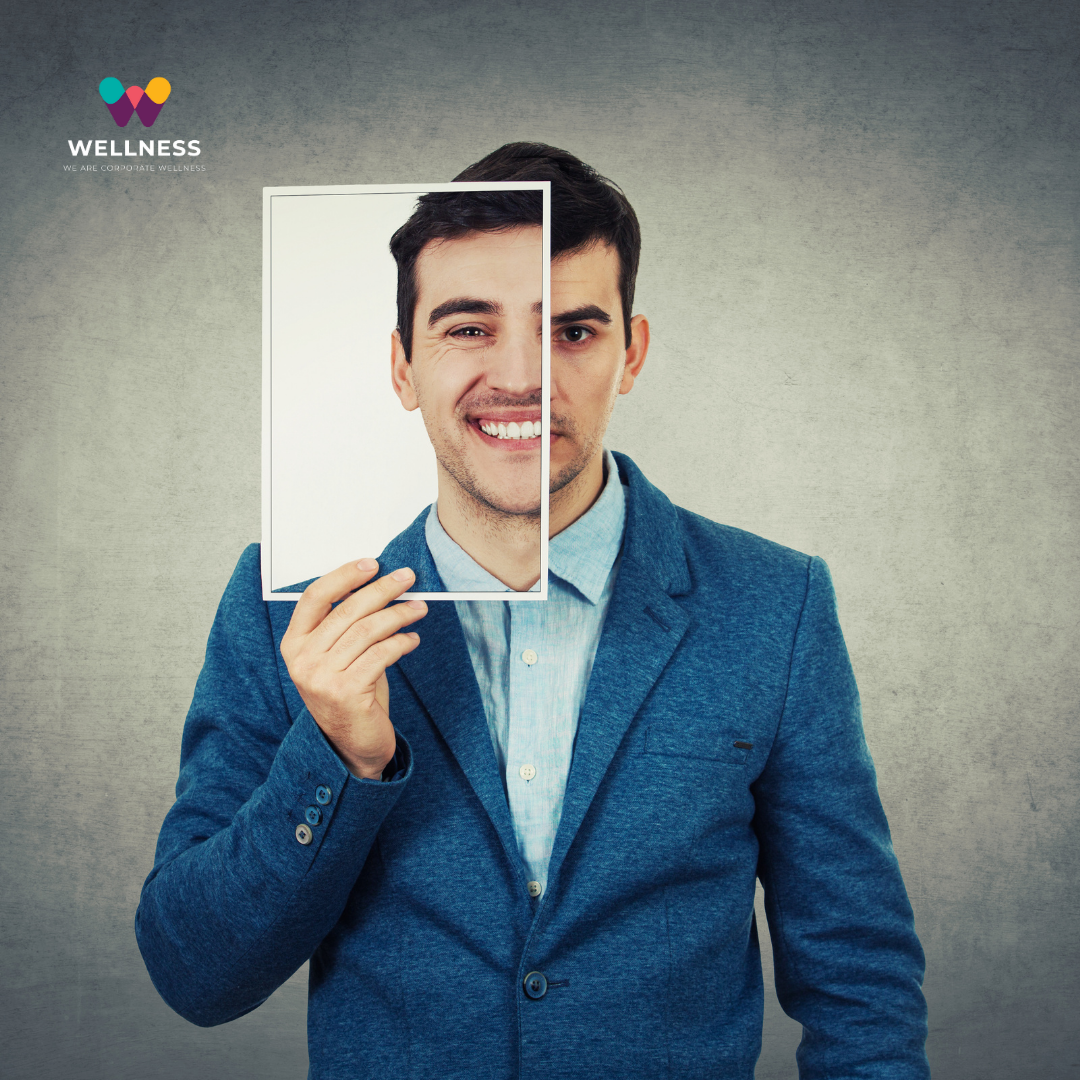

La capacidad persuasiva de un mensaje depende en buena medida de su capacidad para suscitar emociones en la audiencia, lo cual suele estar en función de las palabras escogidas por el comunicador, y el tono más o menos emotivo con el cual las pronuncia.

Los líderes y los persuasores de todo tipo que aprenden a manejar adecuadamente la persuasión emocional, son capaces de generar el impulso a la adhesión, la conquista del afecto, la fascinación hacia su propia persona, o hacia un determinado objeto o idea, sin que la audiencia apenas repare en las razones por las cuales lo hace. En realidad, la persuasión emocional suele revestirse de un suave revestimiento de lógica para mejor disimular su naturaleza y poder obrar sus efectos de un modo más efectivo, pero lo que finalmente importa no son dichas razones, sino las emociones suscitadas en torno a ellas.

Pensemos por ejemplo en las compañías vendedoras de refrescos. ¿Tendría alguna efectividad su publicidad si describiesen sus productos de forma objetiva, sin intentar recurrir al resorte emocional? Si se limitasen a describir los hechos lo único que podrían narrar en sus anuncios es que venden bebidas azucaradas y carbonadas. Eso no resulta especialmente atractivo. En lugar de eso utilizan imágenes evocadoras de situaciones de placer, deportes, familias felices, etc. Resulta más efectivo asociar las emociones que emanan de esas imágenes con las bebidas dulces y carbonadas, que limitarse a describir los hechos.

PAPEL DE LAS EMOCIONES EN LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA

Gran parte de la eficacia de la persuasión emocional de cualquier mensaje que se comunica, consiste en asociar el mismo, sea que tenga que ver con un producto, una persona o una idea, con un contexto agradable –o bien desagradable, según el propósito perseguido-, de manera que luego ese objeto sea capaz de evocar esos mismos sentimientos, agradables o desagradables, por sí sólo. Es lo que se conoce con el nombre de condicionamiento clásico.

Debido al efecto del condicionamiento, tendemos a sentir aprecio hacia aquellas personas u objetos que se encuentran cerca de nosotros cuando nos sentimos bien, o que se encuentran presentes cuando se producen acontecimientos favorables. Incluso cuando esas personas u objetos no tengan nada que ver con el hecho de que nos sintamos bien o que se produzcan eventos positivos, no podemos evitar, debido al condicionamiento operativo, asociarles con las emociones positivas.

En general, siempre que la comunicación del mensaje se produzca en un contexto que induzca emociones positivas, por un efecto de condicionamiento, se tenderá a producir una asociación desarrollando una actitud positiva hacia el mensaje o producto en cuestión.

En publicidad se utilizan de forma habitual las estrategias basadas en el condicionamiento clásico o pavloviano, pues los anunciantes de productos comerciales saben que, a menudo, resulta más eficaz convencer a los consumidores de las bondades de un producto, asociándolo con estímulos ligados a algunos de nuestros fines biológicos básicos – deseo de aceptación social o evitación del rechazo social, prestigio y estatus social, sexo, amistad, familia, etc.-, de tal modo que evoquen en nosotros una determinada respuesta (especialmente, la compra del producto anunciado).

Obviamente, la respuesta no suele ser consciente ni automática; por ejemplo, la gente no compra un perfume cuyos anuncios van asociados a protagonistas atractivos y sensuales, esperando que automáticamente eso les convierta en personajes similares a dichos protagonistas de la publicidad. Sin embargo, la publicidad puede permitir que los consumidores reconozcan y recuerden mejor ese producto anunciado, frente a otros productos similares que puedan encontrar en los comercios, y cuando lo vean, su cerebro evocará inconscientemente una percepción agradable de dicho producto (asociada en este caso a los actores atractivos y sensuales de la publicidad), que puede estimular una respuesta condicionada de compra.

PERSUASIÓN Y EMOCIONES NEGATIVAS

No sólo se puede apelar a emociones positivas para establecer asociaciones deseables. Sucede exactamente lo mismo respecto a los eventos negativos: asociamos rápidamente las emociones negativas con las personas que se encontraban presentes cuando las experimentamos.

Dentro de la apelación a las emociones negativas, suele resultar particularmente efectivo el recurso al miedo, que es utilizado en diferentes tipos de campañas sociales, como las campañas de tráfico o las campañas contra las drogas.

En general, cuanto mayor sea el miedo evocado, mayor es la capacidad persuasiva del mensaje, siempre y cuando se tengan en cuenta algunos aspectos importantes. En primer lugar se deben mostrar las consecuencias negativas que tendrán si no se llevan a cabo las conductas o planes propuestos (por ejemplo mortandad o tetraplejia en accidentes de tráfico enfermedad y vidas destrozadas por las adicciones a la droga, etc.). Los estudios muestran que una mayor intensidad del miedo provocado en una comunicación informativa, conlleva una mayor probabilidad de que se persuada a los destinatarios de la misma, de modo que decidan adoptar medidas preventivas.

En segundo lugar, se debe mostrar la manera de evitar esas consecuencias (reducir la velocidad de conducción, no probar las drogas, etc.). Es decir, los mensajes inductores del miedo deben contener siempre instrucciones precisas sobre cómo, cuándo y dónde llevar a cabo las acciones que permitirán prevenir las consecuencias negativas anunciadas.

V. EL EFECTO PERSUASIVO DE LA REPETICIÓN

CÓMO AFECTA LA REPETICIÓN DEL MENSAJE AL EFECTO PERSUASIVO

Cuando en Francia se cumplió el centenario de la Revolución Francesa, las autoridades quisieron organizar la conmemoración de esta efeméride convocando un concurso de ideas. Entre los muchos proyectos presentados, figuraba uno avalado por el célebre ingeniero Gustav Eiffel, y consistía en la construcción de una elevada estructura metálica en forma de torre que sería vista desde una gran distancia. A medida que la construcción se fue levantando, no dejó de crecer la polémica en torno a su supuesta fealdad. Cuando finalmente se inauguró en 1889, los parisinos la juzgaron casi de forma unánime como un inmenso y espantoso armatoste de hierros, y fueron tantas las protestas que las autoridades decidieron su demolición para el año siguiente. Sin embargo, cuando llegó la fecha de su derrumbe, la armada francesa solicitó que se la mantuviera, porque su altura la hacía un lugar privilegiado para la instalación de sus antenas y equipos de radio. La Torre Eiffel fue indultada y con el tiempo llegó a convertirse en un símbolo tan familiar de la capital francesa, que todos los parisinos la adoran.

La familiaridad hace que sintamos mayor afecto y aprecio por las cosas o por las personas. Es un principio universal que implica que el placer que nos producen las cosas no siempre es el mismo, y que puede variar en función de factores como el hecho de que sean nuevas o conocidas. Llevado al ámbito de la comunicación persuasiva, este principio nos indica que la capacidad persuasiva de nuestros mensajes puede incrementarse sustancialmente por el simple hecho de que los repitamos, haciendo que nuestra audiencia los halle cada vez más conocidos y familiares.

La familiaridad hace que cuanto más expuestos nos vemos a una idea, un producto o una persona – hasta un determinado punto-, tanto más favorablemente predispuestos nos sintamos hacia ellos. Una canción raramente nos gusta mucho la primera vez que la escuchamos, pero a medida que las emisoras de radio las van reproduciendo una y otra vez, sentimos que cada vez nos van gustando más. Las series televisivas raramente alcanzan un gran éxito en su estreno, pero a medida que las personas se van familiarizando con ellas y con los personajes que las interpretan en los episodios siguientes, su audiencia tiende a ir creciendo y consolidándose. Los candidatos políticos saben que sólo si se hacen suficientemente conocidos y familiares llegarán a ser votados, por lo que inundan las calles de carteles con sus rostros antes de cada elección. Los anuncios comerciales alcanzan su máxima eficacia mediante la repetida exposición de los consumidores a los mismos.

La persuasión a través de la repetición, cualquiera que sea el contexto –ventas, campañas publicitarias, negociaciones, campañas políticas- resulta todavía más efectiva si, en lugar de repetir las mismas cosas de forma idéntica cada vez, se “empaquetan” de diversas formas para transmitir la misma idea con diferentes palabras.

Por supuesto si la persona está convencida de lo contrario, la repetición no le hará cambiar fácilmente de opinión, pero si tiene dudas, muchas veces acabará inclinándose del lado de quien más veces repita o insista sobre algo, especialmente si va presentando los mismos argumentos de diferentes formas.

En general, debido al principio de la familiaridad, cualquier cosa que se repita suficientemente nos gustará más y nos parecerá más creíble por el mero hecho de que nos resultará más familiar. Pero además, el efecto persuasivo de la repetición tiene también que ver con el hecho de que la comprensión del mensaje puede ser paulatina, de modo que quizás no se comprenda todo al principio, pero poco a poco se van entendiendo todos los extremos del mensaje.

Comprender el mensaje y saber de qué se está hablando es un requisito para el procesamiento en profundidad del mensaje. De hecho, según demuestran los estudios, el mero hecho de la repetición de un mensaje, bien sea literalmente, o sobre todo cuando se enuncia con distintos formatos, produce una mayor probabilidad de procesamiento cognitivo del mismo.

De modo que muchas veces la persuasión no se produce a través de una única comunicación sino que va haciendo su efecto gradualmente, mediante la repetición y la suma de nuevos argumentos lógicos, emocionales o de otro tipo que acaban produciendo un cambio en la forma de pensar o actuar de los receptores. Este suele ser uno de los objetivos principales de muchas campañas publicitarias y de marketing, que tratan de persuadir al público atrayéndolos gradualmente hacia las posiciones que les interesan.

VI. LOS ESQUEMAS MENTALES Y LA PERSUASIÓN

LOS ESQUEMAS MENTALES

Uno de los elementos clave en la comunicación son los esquemas y modelos mentales. Desde el momento en que nacemos, y a medida que crecemos, todas las personas vamos construyendo gradualmente un conjunto de esquemas, creencias o modelos mentales, que nos permiten realizar simplificaciones de la realidad. Especialmente, durante los primeros años de nuestra existencia, nos convertimos en auténticas máquinas de aprendizaje, dispuestos a asimilar y absorber, no sólo conocimientos, habilidades, y competencias de todo tipo, sino también reglas, creencias, y actitudes culturales. Nuestros modelos mentales van tomando forma mediante la educación que recibimos, lo que aprendemos, lo que nos cuentan, la identificación con personas significativas, la influencia de las personas que nos rodean (profesores, superiores, mentores, familia, amigos y demás), las recompensas e incentivos que encontramos en la vida, y nuestra experiencia personal, lo que observamos y vivimos. Aprendemos cómo debemos comportarnos, cómo debemos interpretar el mundo, lo que debemos o no debemos hacer, creer y querer.

Como veremos, comprender esta realidad puede tener importantes consecuencias en relación a la capacidad persuasiva de nuestros mensajes.

CÓMO CONDICIONAN LA RECEPTIVIDAD AL MENSAJE

Los esquemas y las actitudes facilitan nuestras decisiones y orientan nuestras conductas, ofreciéndonos atajos para la inferencia y la acción. Los esquemas y las actitudes mentales nos predisponen a pensar, sentir, o actuar de una determinada forma, en relación a los objetivos, situaciones y personas con los cuales nos relacionamos, y de este modo nos ofrecen una estructura mental que utilizamos para organizar y simplificar el conocimiento del mundo que nos rodea.

Los esquemas y las actitudes también nos permiten comunicarnos con mayor eficacia con las demás personas, en especial cuando se trata de esquemas amplios y compartidos dentro de una misma cultura, permitiendo así una comunicación mediante atajos. Interactuamos con otras personas a través de la comprensión de sus esquemas. También puede haber esquemas que son comunes y específicos para un determinado grupo religioso, político, deportivo, etc., y que permiten crear un cierto sentido de comunidad entre los miembros de dichos grupos. Cuanto más similares sean los esquemas mentales entre varias personas, más fácilmente podrán comunicarse entre ellas, y cuanto más discrepante sean dichos esquemas, por ejemplo por corresponder a personas que se han criado en culturas diferentes, mayores son los problemas de comunicación e integración social entre estas personas.

Normalmente, nos referimos a los esquemas o modelos mentales cuando hablamos de una unidad de información que nos permite organizar y representar una determinada realidad. Por ejemplo, un esquema mental podría ser “los aviones son aparatos que vuelan”, o “los helados llevan azúcar”. Este concepto nos ayuda a organizar la información en nuestra mente, categorizando los elementos y atribuyéndoles ciertas cualidades. En cambio, cuando hablamos de actitudes, solemos añadir un componente emocional a ese esquema, de modo que podemos definir las actitudes como un sentimiento general y perdurable, en relación a una determinada persona, objetivo, o cuestión (por ejemplo, “los aviones me dan miedo”, o "me encantan los helados”).

Todos tenemos determinadas actitudes ante los objetos y las personas que conocemos, que pueden implicar sentimientos positivos, negativos o neutros, y formamos actitudes nuevas cuando se nos presenta un nuevo objeto, persona o situación.

Frente a las actitudes, podemos definir las creencias como ideas u opiniones en relación a las cosas o las personas, pero que en principio no tienen por qué implicar un sentimiento positivo o negativo hacia las mismas. Sin embargo, nuestras actitudes respecto a una determinada cuestión, se basan en buena medida en las ideas y opiniones que tenemos respecto a la misma, y especialmente en las consecuencias que pensamos que se derivan de una determinada posición. Si creemos que las consecuencias son positivas, estaremos a favor, y si pensamos que son negativas, estaremos en contra. Por ejemplo, si creemos que el azúcar es poco saludable, es posible que mantengamos una actitud poco favorable a los helados. Es decir, las creencias condicionan las actitudes, por lo que muchas veces para cambiar las actitudes, hay que cambiar primero las creencias.

NUESTRAS ACTITUDES MENTALES

La actitud es utilizada en el campo del marketing y de la comunicación persuasiva, porque suele tener una cierta estabilidad a lo largo del tiempo y constituye un valioso elemento para la predicción de las conductas. Así, los investigadores estudian cuál es la actitud de la población hacia el producto que ellos comercializan e intentan influir en esas actitudes mediante la asociación de sus productos a unos determinados segmentos sociales. Por ejemplo, si una persona tiene una actitud negativa hacia las hamburguesas, basado en sus propias experiencias o en la información que ha ido adquiriendo de distintas fuentes, tenderá a rechazar la compra de este producto alimenticio. Tener una actitud negativa hacia las hamburguesas significa que los pensamientos y creencias referentes a este producto son fundamentalmente negativas, y también que las emociones hacia el mismo serán predominantemente de antipatía y aversión.

Pero, por fortuna para los fabricantes de hamburguesas, las creencias pueden ser la base de nuestras actitudes positivas o negativas, pero no siempre lo son. Es decir, nuestras actitudes positivas o negativas, hacia una persona, un objeto o una cuestión, pueden estar basadas en la información y las creencias que albergamos en relación a los mismos, pero otras veces dichas actitudes se han desarrollado debido a un mero condicionamiento emocional que no tiene nada que ver con la información objetiva que tenemos respecto a dicha persona, objeto o cuestión. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando desarrollamos un sentimiento positivo hacia un producto debido a que encontramos simpáticos o graciosos sus anuncios publicitarios, o simplemente porque aparecen en los mismos protagonistas atractivos o que nos inspiran simpatía.

LOS ESQUEMAS Y ACTITUDES MENTALES

Una vez que hemos formado nuestras actitudes y esquemas mentales, tendemos a resistirnos a cambiarlos ya que, como hemos visto, dichas actitudes y esquemas sirven para guiar nuestra conducta, nos ayudan a procesar la información, dirigir nuestra atención, y nos permiten tener una visión coherente del mundo y de nosotros mismos. De modo que cualquier información o cualquier intento de persuasión que choquen con la información previa que teníamos, pueden ser vistas como poco creíbles, y producir así un rechazo inicial.

En general, la mente humana suele ser muy conservadora y cuando la información que llega a nuestro cerebro no coincide con las creencias que tenemos almacenadas en nuestra memoria, resolvemos el conflicto a favor de las creencias o esquemas ya instalados. Ignoramos, ponemos en duda o incluso adulteramos lo que no coincide con nuestras expectativas y recibimos con agrado lo que resulta acorde o congruente con nuestras creencias.

Generalmente necesitamos obtener una gran cantidad de nuevas evidencias para cambiar nuestros esquemas, y sólo los cambiaremos muy lentamente para adaptarlos a la nueva información. Las evidencias individuales son tomadas más bien como la excepción que prueba la regla, y a veces, lo que producen son subesquemas. Estos subesquemas permiten explicar las divergencias con los esquemas generales. Por ejemplo, si tenemos la idea de que los perros son amigables, y leemos noticias de que los perros bulldog son peligrosos, creamos un subesquema en el que asignamos a esta raza de perros una característica distinta de la generalidad de los perros.

En general, las actitudes nos pueden decir cómo debemos comportarnos exactamente en cada circunstancia que se presente en la vida. Qué ropa debemos ponernos al levantarnos cada día, qué comidas escogeremos, qué películas iremos a ver, qué canciones y qué emisoras de radio escucharemos, a qué partido político votaremos, qué periódico compraremos, qué vocabulario utilizaremos, qué opinión tendremos sobre cualquier cuestión que se plantee. Si no tuviéramos estos atajos mentales nos pasaríamos todo el tiempo intentando tomar decisiones sobre cuestiones nimias y repetitivas y nos hundiríamos en un mar de indecisión.

De modo que nuestros esquemas y actitudes mentales nos ayudan a desenvolvernos por la vida sin tener que estar pensando a cada momento cuál es el curso de acción que debemos elegir Y al mismo tiempo, estos esquemas y actitudes condicionan de un modo muy importante nuestra receptividad a los mensajes que recibimos, y por tanto afectan a su capacidad persuasiva.

Siempre que recibimos un mensaje persuasivo, comparamos lo que nos dice esa fuente con nuestros conocimientos, actitudes y sentimientos previos respecto a ese tema, generando una determinada respuesta cognitiva. Por tanto, en última instancia, la persuasión no se produce directamente por el efecto de la comunicación, sino por las propias respuestas que damos a la misma.

VII. CAMBIAR LOS ESQUEMAS MENTALES PARA CONSEGUIR LA PERSUASIÓN

CAMBIAR LOS ESQUEMAS Y ACTITUDES MENTALES

Algunos esquemas son más fáciles de cambiar que otros. A veces preferimos mantener nuestros esquemas y creencias pese a la disconformidad de las nuevas evidencias, y eso sucede especialmente cuando llevamos mucho tiempo manteniendo las creencias que sustentas esos esquemas, cuando hay un pasado de experiencias que avalan dichos esquemas, cuando las actitudes responden a creencias firmemente establecidas, o cuando hemos tomado una posición pública a favor de dichas creencias.

En principio, cuanto más implicados nos sintamos en relación a la cuestión que trata el mensaje, más extremos tenderemos a ser en nuestra actitud previa respecto al mismo, mientras que si la cuestión nos importa o afecta poco, tenderemos a tener actitudes más moderadas, es decir, sentimientos a priori menos negativos o positivos respecto al mensaje. Igualmente, cuanto más involucrados y comprometidos personalmente nos sintamos en relación a una determinada cuestión, menos dispuestos estaremos a aceptar posiciones que se aparten de la nuestra, mientras que si somos más neutrales, tenderemos a sentir un menor de rechazo hacia cualquier mensaje. Por ejemplo, si hemos contraído una enfermedad y atribuimos la culpa al tabaco, tenderemos a ser muy extremistas en nuestra posición respecto a este tema, mientras que si nos vemos afectado personalmente por esta cuestión, nos será más fácil mantener posiciones neutras.

Un elemento fundamental en la capacidad persuasiva de cualquier mensaje es la medida en que resulta compatible con nuestras actitudes, creencias y convicciones previas, y en qué grado coincide con nuestras necesidades, gustos, y aspiraciones. Es decir, los persuasores resultan eficaces en la medida en son capaces de crear la impresión de que los argumentos, juicios, valoraciones y propuestas incluidos en sus mensajes, concuerdan con las ideas y creencias de quienes reciben dichos mensajes.

En general, los mensajes resultarán más persuasivos en la medida en que sean similares, estén cercanos, o sean compatibles con las creencias que teníamos previamente establecidas –o así lo parezcan-. En cambio, si el mensaje se encuentra lejos o es contradictorio con nuestras creencias previas, tenderemos en mayor medida a rechazarlo. Por tanto, en muchas ocasiones, la labor del persuasor deberá consistir en intentar ampliar el ámbito de aceptación de los receptores, lo que a veces debe realizarse por pasos; por ejemplo, se puede intentar primero concordar en una posición neutra respecto a la cual los receptores no sientan especial rechazo ni aceptación, y a partir de aquí, tratar de ampliar su ámbito de aceptación para un segundo intento persuasivo. Supongamos, por ejemplo, que queremos convencer a un auditorio remiso de las bondades dietéticas de las hamburguesas; podemos comenzar pregonando los puntos favorables al consumo de la carne en general, mencionando que tiene buen sabor, que es saludable, que es natural, o que contiene proteínas imprescindibles. A partir de aquí, si hemos conseguido el acuerdo de nuestra audiencia sobre estos puntos que la mayoría de la gente está dispuesta a aceptar, será relativamente fácil trasladar la idea de que las hamburguesas, que al fin y al cabo sólo son una clase de carne, se benefician de estas mismas cualidades positivas.

IX. LA FORMA COMO TOMAMOS NUESTRAS DECISIONES

LA FORMA COMO TOMAMOS DECISIONES

Dado que la comunicación persuasiva tiene como finalidad influir en la conducta de otras personas, resulta clave para su efectividad conocer la forma como las personas tomamos nuestras decisiones.

Podemos decir que, en grandes líneas, las personas podemos tomar nuestras decisiones, o bien basándonos en el análisis lógico y cuidadoso de la información disponible en relación a la cuestión que se trate, o bien tomando atajos mentales mediante la utilización de lo que se denomina “reglas heurísticas” de decisión. Una regla heurística de decisión puede ser, por ejemplo, seguir el ejemplo de lo que hacen la mayoría de las personas que nos rodean. En este caso, como podemos apreciar, no analizamos en profundidad las ventajas o desventajas de una determinada conducta, sino que simplemente decidimos llevarla a cabo en el convencimiento o la intuición de que la mayoría de las veces, lo que hace la mayoría de la gente suele ser lo correcto.

No cabe duda de que aquellas personas que, consciente o inconscientemente, conocen o descubren estos mecanismos psicológicos que nos inducen a tomar nuestras decisiones en base a atajos mentales pre programados en nuestro cerebro, y cuentan con el poder o los recursos necesarios para hacerlo, adquieren la capacidad de influir sobre las conductas de los demás. Por ejemplo, cuando los responsables de marketing descubren que los compradores de detergentes tienden a percibir una marca de detergente como más efectiva cuando es empaquetada de una determinada forma, tratarán de explotar ese conocimiento para vender más detergentes, con independencia del hecho de que en realidad la forma del paquete no influye en absoluto en las cualidades del detergente.

DERIVACIONES PRÁCTICAS PARA LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA

Las personas podemos seguir distintos criterios de decisión. Por un lado, podemos tomar decisiones a través de lo que se denomina "ruta central" de pensamiento o modo de decisión sistemática. Consiste en analizar con cuidado y en profundidad una determinada cuestión, estudiando detenidamente la información y los argumentos expuestos en relación a la misma, desde un punto de vista lógico y realizando un esfuerzo por ir más allá de los aspectos superficiales del mensaje. Para esto es necesario prestar atención al mensaje, comprender su contenido, reaccionar ante él y aceptarlo o rechazarlo.

Una vez que hayamos conseguido que nuestro mensaje sea procesado en profundidad por el receptor, la capacidad persuasiva del mismo será mayor cuanto más fuerte y veraz sea o parezca la lógica de la argumentación aportada, y en la medida en que la comunicación sea congruente con las actitudes e información previas del receptor.

Pero dado que cada día nos enfrentamos a una infinidad de piezas de información y a innumerables decisiones que debemos tomar, no sería viable dedicar mucho tiempo a analizar en profundidad cada una de estas piezas de información, o todos los elementos favorables y desfavorables involucrados en la toma de cada una de nuestras decisiones. De modo que, en lugar de eso, recurrimos habitualmente a los atajos mentales, que son las “reglas heurísticas” (término griego que significa “descubrir” o “averiguar”), para guiar nuestras actitudes y nuestra conducta.

Los mecanismos psicológicos que nos permiten tomar decisiones rápidas a través de las reglas heurísticas, y que al mismo tiempo hacen que seamos susceptibles de persuasión por parte de quienes conocen –consciente o inconscientemente- estas reglas, existen porque en el pasado nos ayudaron a solucionar problemas a los que nos enfrentamos de modo recurrente. Por ejemplo, el mecanismo psicológico que hace que, normalmente, tendamos a guiarnos por la conducta de quienes nos rodean a la hora de decidir qué hacer, se desarrolló evolutivamente porque es un criterio que, históricamente, ha funcionado más veces que las ha fallado.Y eso sigue siendo probablemente cierto en la actualidad.

Las reglas heurísticas nos permiten tomar decisiones sin pensar demasiado, sin considerar a fondo los pros y contras de una determinada argumentación, a través de atajos de acción rápida, y teniendo en cuenta sólo ciertos aspectos superficiales del mensaje que son relevantes para las reglas en cuestión.

Por ejemplo, podemos adquirir una determinada marca porque es la que más se vende, porque la recomienda un experto, porque el número de razones que nos han dado es lo bastante larga (aunque no atendamos mucho a dichas razones), o porque ese producto está asociado a algo agradable (por ejemplo, un atractivo modelo que lo anuncia en la publicidad televisiva).

Buena parte de las comunicaciones persuasivas tienen éxito en la medida en que son capaces de sintonizar con esta arquitectura básica de la mente de las personas, que integra los módulos o reglas preexistentes, concebidas para tomar decisiones rápidas, y que generalmente tienen una base instintiva.

LA FORMA –SISTÉMICA O HEURÍSTICA- COMO TOMAMOS DECISIONES

La persuasión puede producirse independientemente del tipo de pensamiento que utilicemos, sistemático o heurístico, aunque los estudios muestran que la conseguida por vía sistemática es más persistente, más resistente al cambio y predice mejor la conducta. Pero, obviamente, esta persuasión sólo tendrá lugar si el receptor tiene ganas de pensar en profundidad sobre la cuestión que se trate, lo que no siempre es el caso. Nuestro cerebro está programado para realizar el mínimo gasto energético posible, de modo que sólo recurre al procesamiento cognitivo y sistemático, que es altamente caro en consumo energético, cuando resulta imprescindible. Es decir, la mayor parte del tiempo, nuestro cerebro está en "modo perezoso". Así que normalmente, sólo nos sentiremos motivados a pensar en profundidad sobre una determinada cuestión, a la hora de tomar una decisión, cuando se trate de una cuestión que sea importante para nosotros, o cuando tengamos que justificar cuidadosamente nuestra decisión. Por ejemplo, cuando tomamos determinadas decisiones en la empresa en la que trabajamos, como elegir el producto que nos ofrece un proveedor y no otro, puede que tengamos que rendir cuentas por dicha decisión, por lo que en ese caso nos tomaremos la molestia de pensar con mayor detenimiento sobre la cuestión.

En cambio, la mayoría de las personas no nos sentimos particularmente motivadas para pensar profundamente en los mensajes que nos comunican los anuncios publicitarios, porque nos importa bien poco si lo que dice el anunciante acerca de las bondades de sus productos es cierto o no. Por eso, la publicidad raramente intenta persuadir aportando largos o complejos argumentos lógicos; en lugar de eso, intenta llegar hasta nosotros a través de una vía superficial, utilizando fundamentalmente reclamos o apelaciones que han demostrado ser eficaces en cuanto a su capacidad persuasiva, y que se basan en los procesos heurísticos de decisión.

Como hemos visto, uno de los factores esenciales que influye en la forma como elaboramos los mensajes que recibimos, es el hecho de que tengamos o no suficientes conocimientos sobre los temas que traten dichos mensajes. Otro elemento fundamental es nuestro nivel de concentración o distracción en el momento de recibir los mismos. Si nos encontramos distraídos durante la presentación de un mensaje, entonces será menos probable que pensemos en profundidad sobre su contenido, por lo que tenderemos a elegir la ruta periférica o heurística. Igualmente influye que en el momento de tomar la decisión nos encontremos frescos y con energía, o cansados y con bajo nivel de energía.

Dado que pensar consume mucha energía, si estamos agotados nos resultará difícil poder concentrarnos sobre la cuestión para ponernos a pensar, así que tenderemos a guiarnos por los indicios heurísticos. Esa es probablemente la razón por la que la mayoría de los consumidores y de los votantes tienden a rechazar todo aquello que les parezca complicado o que les obligue a pensar demasiado.

X. LA PERSUASIÓN Y EL PRINCIPIO DE LA RECIPROCIDAD

LA PERSUASIÓN Y EL PRINCIPIO DE LA RECIPROCIDAD

El principio de reciprocidad, que nos impulsa a devolver los favoreces recibidos, es uno de los principios de persuasión más intuitivos, pues casi cualquier persona, en cualquier punto del planeta, puede corroborar la existencia de este principio en la vida cotidiana.

La reciprocidad no solo tiene su lugar en el intercambio de bienes y servicios, sino que se infiltra en todos los tipos de intercambios humanos, incluso en concesiones tan informales como las actitudes, gestos, y sentimientos hacia los demás.

La reciprocidad es un principio muy poderoso, y que a menudo nos lleva a responder en forma desmedida en nuestro intento de corresponder al favor recibido. Por eso, Sam Walton, fundador de Wal-Mart fue conocido, entre otras cosas, por prohibirles a sus agentes compradores, que aceptaran regalos de cualquier tipo por parte de sus proveedores incluso si se trataba de un obsequio tan pequeño como una invitación a tomar un café, o a transportarlo al aeropuerto. Walton sabía que el profundo efecto que cualquier clase de favor recibido puede producir en las personas, podían condicionar su capacidad de tomar decisiones racionalmente, e inconscientemente, sus empleados podrían buscar la forma de devolver el favor recibido, limitando así su capacidad de negociar y defender los intereses de Wal-Mart. Nunca debemos subestimar el poder persuasivo del principio de la reciprocidad.

PRINCIPIO DE LA RECIPROCIDAD

El principio de la reciprocidad establece que cuando recibimos algo de otra persona, nos sentimos moralmente obligados a devolver de alguna forma, en algún momento futuro, el beneficio recibido. Si nos hacen un obsequio, nos sentimos en deuda y obligados a devolverlo. Si nos hacen un favor, sentimos que debemos devolver el favor. Si en una negociación, una parte hace una concesión, la otra se siente obligada a hacer otro tanto. El sentido de obligación puede inducirnos a devolver un gesto amistoso incluso cuando se trata de completos desconocidos. En un experimento, se enviaron tarjetas de felicitación navideñas a una serie de personas escogidas azarosamente de la guía telefónica… ¡y la mayoría de estas personas respondieron enviando a su vez una tarjeta para felicitar al desconocido remitente!

El principio de la reciprocidad se aplica constantemente en el ámbito de la influencia y la persuasión. Por ejemplo, cuando en un centro comercial nos obsequian con un pequeño regalo comestible, generalmente el propósito es hacer que nos sintamos obligados moralmente a devolverlo comprando el producto. O cuando en Navidad se envía un obsequio a un cliente, normalmente se pretende que se sienta de alguna forma obligado a mantener su lealtad comercial. También el sentido de muchas de las cenas, invitaciones y cócteles que se celebran en el marco de los negocios, tiene un propósito similar de activar el principio de la reciprocidad.

Es decir, todos sentimos la presión de la reciprocidad, que nos induce a ser agradecidos y corresponder a los favores y regalos recibidos, incluso aunque no los hayamos solicitado. Sin embargo, como han hecho observar algunos estudios, la presión moral que siente una persona por devolver un beneficio recibido que no había solicitado, tiende a decrecer en alguna medida cuando percibe que hay una intención de manipulación en dicho gesto.

XI. LA PERSUASIÓN Y EL PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA Y LA SIMILUTUD

PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA

Intuitivamente, todos podemos apreciar que las personas tenemos una mayor inclinación a dejarnos persuadir por aquellos que nos caen bien y por quienes sentimos simpatía. Esto significa que la simpatía puede ser una herramienta eficaz de persuasión.

Un buen ejemplo de explotación del principio de la simpatía en el campo comercial es el caso de la empresa Tupperware, y sus métodos de venta. En lugar de agentes de venta profesionales, esta empresa emplea a personas comunes, generalmente amas de casa, que invitan a sus amigos y vecinos para que vengan a su propio hogar durante una tarde. A continuación, después de los saludos y un poco de charla, proceden con la exhibición de los productos, finalizando, si pueden, con la venta de los mismos.

La efectividad de este método de venta se debe en gran parte al principio de la simpatía La empresa se encarga de que el vendedor, es decir, el ama de casa, sea una persona por la cual los clientes, que son sus amigas, sientan simpatía o agrado hacia ella, y eso favorece notablemente la adquisición de productos por parte de los clientes.

Naturalmente, el caso de Tupperware es en cierta manera una excepción, en el ámbito de las relaciones comerciales, pero nos sirve como ejemplo para ilustrar el hecho cierto de que, casi en cualquier situación, la simpatía nos ayudará a ser más efectivos en nuestros propósitos persuasivos.

El principio de la simpatía, que muchas personas utilizan consciente o inconscientemente en sus propósitos de comunicación persuasiva, es un mecanismo que ayuda a derribar las barreras de defensa personales, y de este modo, hace más probable que otras personas accedan a hacer aquello que se les está pidiendo.

El principio se basa en el hecho comprobado de que las personas que nos gustan resultan más persuasivas, tanto en términos de conseguir lo que nos piden, como en su capacidad de cambiar nuestras actitudes. Es decir, es más probable que accedamos a la petición de una persona que nos gusta, o cuyo comportamiento nos halaga.

Se han comprobado tres elementos fundamentales que determinan que una determinada persona nos guste o no la similitud y cercanía la simpatía y la atracción

El primer elemento es la medida en que percibimos que otra persona se parece a nosotros o está cerca de nosotros. La regla es que nos gustan aquellos que se parecen a nosotros, especialmente en sus ideas y actitudes; toleramos a las personas que son moderadamente diferentes a nosotros; y nos repelen del todo aquellos que tienen actitudes y pensamientos diametralmente opuestos a los nuestros.

Igualmente, nos gustan más aquellas personas que están cercanas física y geográficamente a nosotros Las investigaciones muestran que la mayoría de las personas se casan con personas del mismo barrio, del mismo trabajo o que asisten a la misma clase. La mayoría de las personas entablamos relaciones de amistad con los vecinos que están más próximos a nosotros. También hay estudios que muestran que, en el trabajo, las personas preferimos conversar con los compañeros que están más cerca y con los que más nos cruzamos habitualmente.

PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA – LA SIMILUTUD

Las personas somos propensas a gustar a quienes se parecen a nosotros, y a que nos gusten los que se nos parecen. Y esa similitud, que favorece el mutuo gusto y aceptación, incrementa la probabilidad de influir o ser influidos por aquellos que son parecidos a nosotros. Por eso, de forma consciente o inconsciente, siempre que intentamos afianzar nuestra amistad con otra persona, o cuando tratamos de gustar o caer bien a alguien, generalmente las personas intentamos descubrir en los primeros minutos de la conversación puntos en común que podamos tener. En la medida en que descubramos estos puntos en común, comenzará a despertarse un sentimiento de mutua simpatía que hará más probable que la relación pueda seguir adelante.

En general, todo tipo de similitud produce un efecto de simpatía, y se ha comprobado que lo que cuenta no es sólo tener alguna coincidencia, sino que cuantas más coincidencias se tengan, mayor es el grado de simpatía. Las personas que concuerdan en 4 opiniones o actitudes se gustan menos que las personas que tienen 8 actitudes similares.

El principio del gusto por lo parecido es un poderoso mecanismo, utilizado frecuentemente por la industria publicitaria, que a menudo utiliza como protagonistas de sus anuncios publicitarios a personas con las que pueda identificarse el público al que se dirigen. Por ejemplo, si se dirigen a amas de casa, a menudo utilizan actrices caracterizadas para parecerlo; de este modo, el público objetivo puede reconocerse e identificarse con el personaje que aparece dando testimonio de lo bien que le ha ido con cierto producto de limpieza o artículo del hogar. Nuestros resortes automáticos de conducta hacen que estas campañas resulten efectivas incluso cuando sabemos que se trata de meros actores a quienes les han pagado para decir lo que dicen.

En el campo de las ventas, a menudo se recomienda a los vendedores que intenten identificar cualquier punto en común que puedan tener con los clientes – incluso si tienen que inventarlo - para sacarlo a relucir en el momento más temprano de la entrevista, ya que ello hará que al cliente le guste más el vendedor y se sienta automáticamente más predispuesto a cerrar un trato con él.

También es habitual que las compañías traten siempre de encontrar vendedores locales que atiendan a sus clientes en cada localidad en la que se instalan, a fin de favorecer la simpatía derivada del principio de la similitud. Incluso en algunos establecimientos se intenta que el vendedor que atiende a cada cliente que entra sea, en lo posible, de su mismo género y grupo étnico.

XII. LA CORDIALIDAD Y LA SIMPATÍA EN LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA

PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA –LA CORDIALIDAD Y AFICCIÓN

Se ha comprobado en diversos experimentos que cuando se les dice a unas personas que otras les aprecian o les tienen en mucha estima, inmediatamente se crea un afecto recíproco hacia esas otras personas. Además, las personas manifiestan que les gustan más aquellos que han dicho ocho cosas positivas acerca de ellos, que los que han dicho siete cosas buenas y una pequeña crítica. Somos sensibles al menor asomo de crítica.

La excepción a esta conducta se produce cuando percibimos que el halago es a la vez insincero e interesado, es decir, cuando tenemos la sensación de que nos están intentando engatusar para conseguir algo de nosotros. Esto puede hacer que nos pongamos en guardia. Pero si no detectamos una intención interesada, entonces aceptamos de buen grado el piropo aun sabiendo que no se corresponde con la realidad, y se trate de una simple cortesía.

El segundo elemento que influye en que otra persona nos guste o no, aparte de la similitud, es el grado en que se muestra simpática, elogiosa, y amigable con nosotros. Estos comportamientos nos envían señales de que la otra persona, desea establecer lazos de amistad a largo plazo con nosotros, lo que evoca una respuesta heurística que nos incita a corresponderle. Es decir, desde una perspectiva evolutiva, interpretamos que si nos cruzamos con una persona amable y cordial, incluso si no es de nuestro grupo, dicha persona tiene probablemente intenciones amistosas y no hostiles hacia nosotros, y por tanto, resulta más confiable.

La simpatía y la amistad se relacionan también con el sentimiento de aceptación dentro del grupo, y la necesidad de obtener la aprobación, respeto y estima de los demás, lo que constituye una de las motivaciones más profundas y poderosas del ser humano. Es decir, el afecto y la simpatía que nos mostramos unos a otros es la forma inconsciente en que expresamos que nos aceptamos y somos aceptados dentro del grupo, lo cual viene a satisfacer una de las necesidades instintivas primordiales de todo ser humano: la pertenencia y adscripción a un grupo. Igualmente, los elogios que otros nos dedican vienen a satisfacer nuestra necesidad de obtener reconocimiento, respeto y admiración por parte de los demás miembros del grupo, lo que inconscientemente nos hace sentir que eleva nuestro estatus social.

PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA ENUNCIADOS POR DALE CARNEGIE

La simpatía es uno de los recursos de persuasión más utilizados en todas las circunstancias, y la forma como puede trasladarse a nuestro comportamiento queda bien resumida en los principios enunciados por Dale Carnegie de su famosa obra "Cómo ganar amigos e influir en las personas", de principios del siglo XX:

- Nos gustan aquellos que sonríen con sinceridad, son amigables y muestran simpatía hacia nosotros.

- Nos gustan aquellos que se acuerdan de nosotros y nos llaman por nuestro nombre.

- Nos gustan aquellos que nos hablan de cosas que nos interesan.

- Nos gustan aquellos que son capaces de ponerse en nuestra piel asumiendo nuestro punto de vista.

- Nos gustan aquellos que nos dejan hablar, nos escuchan con atención y parecen genuinamente interesados en lo que les contamos.

- Nos gustan aquellos que simpatizan con nuestras ideas y opiniones.

- Nos gustan aquellos que parecen apreciarnos sinceramente, o que nos hacen alabanzas respecto a algún aspecto que nos enorgullece.

- Nos gustan aquellos que nos hacen parecer o sentirnos importantes, y que dejan que las buenas ideas parezcan siempre obra nuestra.

- Nos gustan aquellos que no discuten con nosotros.

- Nos gustan aquellos que nunca nos critican de forma directa, que no hacen burlas de nuestros errores, que no nos dejan en evidencia, ni nos degradan públicamente.

Estas reglas de conducta enunciadas por Carnegie pueden ser muy útiles para gustar y persuadir a los demás, y para ganarnos su aprecio y amistad, porque apelan a algunas de las necesidades más profundas del ser humano.

PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA –LA RECIPROCIDAD EN EL APRECIO

Una forma de utilizar el principio de la simpatía consiste hacer patente lo mucho que nos gusta nuestro interlocutor. Cuando transmitimos de alguna manera a otra persona la idea de que nos gusta, automáticamente nosotros también le gustamos más a ella. Inconscientemente, cuando sentimos que gustamos a otra persona, tendemos a bajar nuestras defensas porque intuitivamente sabemos que las personas no suelen abusar ni aprovecharse de aquellas otras personas que les gustan.

Por eso, en el campo de las ventas, una de las recomendaciones más antiguas y tradicionales que se hace a cualquier vendedor es que, cuando llegue a la casa o a la oficina del cliente, intente buscar cualquier motivo que pueda ser excusa para decir un cumplido; por ejemplo la decoración exquisita, el ambiente agradable, una planta bien cuidada, etc.; cualquier gentileza aumentará la simpatía del cliente hacia el vendedor.

El efecto es particularmente potente cuando resulta creíble, por lo que nuestro grado de simpatía hacia otra persona se vuelve máxima cuando nos enteramos de que ha hablado bien de nosotros en nuestra ausencia, porque ello indicaría que se trata de un sentimiento genuino y no de una mera apariencia o protocolo.

Pero en realidad, el principio funciona en mayor o menor medida siempre, incluso cuando se trata de una muestra de aprecio poco sincera, e incluso cuando somos conscientes de esta condición. Se han realizado investigaciones que demuestran que cualquier persona que nos adule o halague nos hará sentir mejor, y al hacerlo, automáticamente hará que experimentemos un sentimiento de mayor simpatía hacia ella, incluso cuando sabemos que se trata de un halago no sincero –por ejemplo cuando nos dicen que el adulador había sido instruido para decir lo que dijo.

XIII. LA IMPORTANCIA DE UNA IMAGEN ATRACTIVA EN LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA

PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA: IMAGEN ATRACTIVA

En comparación con el poder de arrastre de las personalidades, los argumentos que éstos aportan tienen una influencia mucho menor en las decisiones de aquellos a quienes pretenden convencer. En especial cuando se trata de una materia compleja o que requiera un conocimiento profundo, la mayoría de las personas ni entiende, ni tiene tiempo ni muchas veces le interesa la materia como para tomarse la molestia de reunir información o investigar por sí mismos. En cambio prefieren confiar en los expertos y en las personalidades. Los expertos son creíbles o no lo son, y generalmente lo serán si aportan credenciales que demuestren su valía profesional. Pero las personalidades que gustan pueden ser aún más persuasivas que los expertos. Los estudios muestran que, como media, necesitamos que un experto nos exponga 6 razones para convencernos de un determinado punto de vista, mientras que una figura pública a quien admiramos no necesita exponer ninguna razón. Por ejemplo, si un experto en la industria textil quiere convencernos de las bondades de una determinada marca de pantalones, deberá explicar 6 razones convincentes para inclinar nuestra opinión, pero si un fan ve a su ídolo vestir esa marca de pantalones, correrá a las tiendas para comparársela sin esperar a que nadie le aporte ninguna razón adicional.

PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA: IMAGEN ATRACTIVA

El tercer elemento, además de la similitud y la simpatía, que determina que otra persona nos guste o no, y por tanto tenga mayor o menor capacidad de influencia sobre nosotros, es el hecho de que nos parezca más o menos atractiva, tanto en lo que se refiere a su aspecto físico externo, como a su personalidad. Multitud de experimentos han demostrado que la atracción conforma un elemento primordial de la eficacia persuasiva, de modo que la gente atractiva cae mejor, es más persuasiva y consigue cosas más fácilmente.

Son varios los factores de atracción. Uno de ellos es la atracción física, y está demostrado que las personas hermosas tienen más capacidad de influir en las demás, especialmente cuando utilizan argumentos emotivos.

En parte esta tendencia a favorecer a las personas físicamente atractivas se produce debido a lo que se conoce como "efecto halo", el cual tiende a generar expectativas de que las personas atractivas de ambos sexos nos parezcan más inteligentes, sensibles, talentosas, competentes y equilibradas que quienes no lo son. De forma inversa, tendemos a considerar que una persona fea es más tonta o mala o peligrosa de lo que realmente es. Como consecuencia, inconscientemente tendemos a estar de acuerdo con las personas que nos parecen atractivas, y a pensar que están en lo cierto, mientras que damos poco crédito a los feos. Por eso, las investigaciones muestran que el los fondos recaudados para una causa benéfica son, como media, el doble para un guapo que para un feo. Los miembros de un jurado tienden a mostrarse más indulgentes con los acusados atractivos, y presuponen con más frecuencia que son inocentes. Igualmente, todos los estudios de marketing político indican que los candidatos físicamente atractivos obtienen muchos más votos que los que no lo son, independientemente de que los votantes aseguren que nunca se dejarían influir por un factor tan superficial como es la apariencia física.

En realidad no es sólo el atractivo físico lo que genera un efecto halo, sino que también atribuimos todo tipo de cualidades positivas a quienes poseen personalidades atractivas simpatía, ingenio, buen humor, elegancia, porte, carisma…-, y en general, los estudios muestran que la mayoría de las personas damos por sentado, inconscientemente, que la gente que tiene éxito, los ricos, famosos y poderosos, son más inteligentes y dignos de confianza que los individuos corrientes.

Es decir, las personas tendemos automáticamente a atribuir todo tipo de cualidades positivas a las personas o a las compañías que tienen éxito, y luego, si estas personas o estas compañías fracasan, les atribuiremos todo tipo de cualidades negativas, y a menudo, dichas cualidades serán las mismas que antes habíamos juzgado como buenas y productoras del éxito.

XIV. LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA Y EL PRINCPIO DEL CONSENSO SOCIAL

EL CONSENSO SOCIAL

El principio del consenso o la aprobación social es uno de los principios más interesantes y conocidos de la comunicación persuasiva. Este principio hace referencia a la predisposición que tenemos todas las personas a concordar con lo que dicen las demás, o imitar lo que hace la mayoría, de un modo natural, y sin que ese sea siempre, necesariamente, el mejor curso de acción posible.

En realidad, actuar como lo hacen la mayoría de las otras personas suele ser un medio de evitar cometer errores, al mismo tiempo que de economizar energías, al tener un atajo que nos ofrece una señal sobre cómo debemos actuar.

Pero al mismo tiempo, también puede ser en ocasiones, una fuente de vulnerabilidad para los persuasores, en la medida en que nos incita a actuar instintivamente sin razonar.

Por ejemplo, los publicistas utilizan con frecuencia expresiones tales como "es el producto más vendido", debido a que es más efectivo apelar a la aprobación social, que a la explicación de por qué un producto es útil o beneficioso.

Como todos los principios, la aprobación social funciona mejor en determinadas condiciones. Uno de los factores más destacables, que incrementa la influencia de este principio, es la incertidumbre, es decir, las situaciones ambiguas o a las cuales no estamos acostumbrados. En otras palabras, cuando no tenemos un punto de referencia claro sobre la forma en que debemos actuar, tendemos a seguir en mayor medida lo que hace la mayoría.

EL PRINCIPIO DEL CONSENSO SOCIAL

El principio del consenso social es probablemente el más poderoso principio que rige la conducta humana y determina la influencia sobre los demás. Establece que las personas tendemos a determinar lo que está correcto de un comportamiento, siguiendo el ejemplo de lo que hacen los demás, y que es parte de nuestra naturaleza asignar valor a las cosas simplemente porque otros las hacen o las quieren, y cuantas más personas hacen algo, tanto más valioso resulta para los demás. Es decir, en buena medida queremos tener cosas porque otras personas las tienen o las quieren, y buscamos vivir determinadas experiencias porque otras personas ya las han vivido o quieren vivirlas. Y también, con mucha frecuencia, miramos a nuestro alrededor para decidir qué es lo que debemos hacer. Cuantas más personas hacen algo, especialmente si dichas personas se parecen a nosotros y por tanto nos sirven de referente, tanto más probable es que les imitemos. Es decir, la regla subyacente es "si otros lo hacen, debe ser bueno".

El principio ha llegado a desarrollare porque seguir lo que hacen los demás suele ser una buena regla para elegir la mejor opción, en especial cuando se trata de una situación novedosa o respecto a la cual estamos poco familiarizados, pues nos permite aprovecharnos de la experiencia de los demás. Igualmente, imitar lo que hacen los demás, ajustándonos así a sus normas y costumbres locales, suele una buena estrategia cuando pretendemos ser aceptados en el seno de un grupo. Es decir, en parte tendemos a consensuar simplemente porque no queremos desviarnos de las normas sociales, y no queremos hacerlo porque no deseamos ser rechazados. Por supuesto, a veces las mayorías se equivocan, pero en general tendremos más probabilidades de acertar si hacemos lo que hacen los demás que si hacemos lo contrario, especialmente cuando no somos grandes expertos en la materia que se trate.

El principio del consenso social se aplica a prácticamente cualquier ámbito de las relaciones humanas. Por ejemplo, se utiliza habitualmente en las discusiones y argumentaciones públicas, cuando se citan estadísticas, porcentajes y números que indican que una gran cantidad de personas hacen, opinan o quieren algo que concuerda con aquello que está defendiendo el polemista, o citando a otras personas que también tienen una opinión similar a la suya.

A veces podemos utilizar el principio del consenso social simplemente aunando aliados o adeptos a nuestra causa, de modo que si conseguimos que otras personas presentes en una reunión apoyen nuestros puntos de vista, éstos quedarán automáticamente reforzados ante los demás, no importa lo razonable o poco razonable de las argumentaciones.

A la hora de elegir un restaurante donde comer una tienda donde comprar o un médico al que acudir, preferimos que sean establecimientos concurridos y con mucha gente, mientras que tendemos a evitar los lugares vacíos o con poca gente. Algunas discotecas restringen el paso a los clientes para que se formen grandes colas a la entrada mientras el interior está casi vacío, porque estas colas atraerán a más personas a la hora de seleccionar el establecimiento al que irán esa noche.

En el ámbito del trabajo, las acciones de quienes nos rodean nos dan importantes pistas para definir nuestra conducta tanto a la hora de decidir a qué hora debemos llegar al lugar de trabajo, cuánto tiempo debemos dedicarle al café de media mañana, o qué debemos hacer durante nuestro horario de trabajo.

En el campo de los negocios, todas las empresas saben que exponer una larga lista de clientes constituye un fuerte reclamo de ventas, y si no las exhiben, es frecuente que las potenciales empresas clientes se las reclamen antes de decidirse a hacer uso de sus servicios. Raramente darán el paso de ponerse en contacto con estos otros clientes para conocer la calidad del servicio que les han prestado, pero la sola visión de la lista de clientes de un proveedor les impulsará a otorgar su confianza a dicho proveedor simplemente porque otros ya lo han hecho. Los buenos vendedores conocen el valor de este principio y hacen todo cuanto está en su mano para mencionar a otros clientes en las fases preliminares de la entrevista de ventas, mostrando trabajos realizados para ellos, o haciéndoles visibles de cualquier otro modo.

El principio del consenso se aplica modernamente tanto en el ámbito de las grandes campañas de marketing comercial como en el en el ámbito de la política. Y se hace de dos formas. Por un lado, tanto a la hora de decidir qué nuevo producto comercial o qué nuevo producto político lanzar, las empresas y los partidos políticos realizan encuestas de opinión que les permiten diseñar sus campañas de marketing o sus programas electorales, basándose en lo que el público mayoritariamente quiere, con el fin de tratar de incrementar sus posibilidades de éxito.

En general, suele ser una buena táctica para intentar incentivar las ventas de cualquier tipo de producto, sea comercial o político, transmitir la idea de que es el más vendido o es muy popular. Así, vemos que todas las semanas se publican las listas de los discos y los libros más vendidos, o las películas más vistas, y cuando uno de estos productos alcanza la categoría de best seller, sus promotores se encargan de publicitar al máximo este hecho, conscientes de que eso arrastrará a muchos otros a seguir el ejemplo.

EL USO INCORRECTO DEL PRINCIPIO DEL CONSENSO SOCIAL

A veces, el principio del consenso social funciona produciendo de forma inadvertida justamente los efectos contrarios a los que se buscaban. Por ejemplo, hay estudios que muestran que las campañas contra el alcohol, el tabaco, la evasión de impuestos, o el desperdicio energético, donde se enfatiza el número intolerablemente elevado de personas que realizan estas conductas indeseables, producen el efecto paradójico de incentivar su consumo, ya que al poner el acento sobre el gran número de personas que siguen una determinada conducta indeseable, se apela inconscientemente al principio de que "lo que hacen muchos no puede ser tan malo". Lo mismo sucede con las campañas donde, para sensibilizar a los conductores contra el exceso de velocidad, se indica el elevado porcentaje de conductores que violan los límites de velocidad, o las campañas de prevención del suicidio que alertan del elevado porcentaje de suicidios juveniles. Es decir, el Principio del Consenso Social es tan poderoso que funciona atrayendo seguidores, incluso cuando lo que hacemos es señalar conductas masivas indeseables.

De modo que para utilizar correctamente el principio del consenso social, cuando pretendemos modificar las actitudes y conductas que consideramos indeseables, debemos resaltar el número de personas que se comportan de forma correcta, al mismo tiempo que minimizamos la percepción de popularidad de las conductas que queremos evitar. De hecho, diversas investigaciones han indicado que tendemos a sobrestimar el número de personas que toman drogas, fuman, o conducen temerariamente, y eso influye en nuestra conducta induciéndonos a imitar dichas conductas. Así que las campañas que intentan contrarrestar esta influencia, deben poner el énfasis en el hecho de que la mayoría de las personas no siguen estos comportamientos indeseables.

XV. CONTAGIO SOCIAL E INFLUENCIA INTERPERSONAL

El "boca a boca" o "boca a oreja" ha sido tradicionalmente una de las mejores formas de que un negocio se dé a conocer haciendo que, por ejemplo, un restaurante gane clientela a través de otros clientes satisfechos que van difundiendo sus bondades, o que una pastelería cobre fama debido a que los clientes van contando a sus amigos los magníficos pastelillos tradicionales de elaboración propia que han comprado en ese establecimiento.

Pero en la actualidad, y especialmente gracias a Internet, el boca a boca ha empezado a cobrar un alcance hasta ahora imposible, haciendo que los mensajes personales puedan propagarse a velocidades meteóricas, superando cualquier tipo de obstáculos nacionales o geográficos.

El marketing viral es la estrategia en la que se intenta incentivar a los individuos para que transmitan rápidamente a otras personas un determinado mensaje comercial que reciben de tal modo que se consiga un crecimiento exponencial en la exposición a dicho mensaje. Es decir, la idea es conseguir un grupo de personas que puede ser relativamente pequeño, en quienes inocular o cultivar nuestros mensajes o productos, conseguir que se vuelvan víricos, y observar cómo se diseminan rápidamente hasta alcanzar, en ocasiones, a millones de personas.

EL PRINCIPIO DEL CONSENSO SOCIAL: INFLUENCIA Y MODAS

Las cascadas de imitación explican fenómenos como las burbujas financieras, las modas pasajeras, y en realidad se encuentran continuamente presentes en todos los ámbitos sociales. Por ejemplo, las elecciones políticas están en buena parte influidas por este fenómeno, en especial cuando se tiene que elegir entre varios candidatos que se presentan por primera vez, como sucede en las Primarias de Estados Unidos. Los votos de los primeros votantes influirán en las de los siguientes, y así sucesivamente, pudiendo producir un efecto en cascada que puede deparar resultados sorprendentes.

Entender el funcionamiento de las redes sociales es clave para cualquier empresa u organización que desee obtener una influencia masiva sobre el público, porque lo que muchas investigaciones han revelado es que el éxito de un producto o de un mensaje no depende sólo de los atributos intrínsecos del producto, como su calidad, utilidad, originalidad, o estilo. Buena parte de la probabilidad de éxito de un producto depende de la influencia social, esto es, el efecto que las decisiones y comportamientos de los consumidores tienen en otros consumidores.