MÓDULO 1

NO DISCRIMINACIÓN, RESPETO A LADIVERSIDAD Y EJERCICIO DE LA TOLERANCIA

1.- DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN

Los derechos humanos son atributos inherentes a todo hombre y a toda mujer, es decir, que le pertenecen por su sola condición de tales. Inspirados en valores de dignidad, justicia, igualdad y libertad, implican obligaciones a cargo de los Estados yen favor de todas las personas, sin importar condición alguna de éstas.

Cada Estado es responsable de respetarlos y garantizarlos, y en principio sólo él puede ser considerado responsable de violarlos. Ello es así debido a que una violación a los derechos humanos es aquella que se comete desde el poder público, o con su aquiescencia, ya sea por acción u omisión, es decir, por aquello que el estado hizo y no debía hacer, o que no hizo y debía hacer. Constituye ejemplo del primer supuesto la prohibición al ejercicio del derecho a la libre asociación sindical; dentro del segundo caso se puede mencionar, a modo de ilustración, la falta de prestación adecuada del servicio de educación básica, pública y gratuita.

La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad dela persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano, no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ésta pueda vivir en sociedad en condiciones consistentes con la misma dignidad que le es consustancial.

LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓNEN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL

La Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 no podía sino seguir el criterio universalista de la Carta. Pero lo reiteró y consolidó al referirse a “los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (“Preámbulo”, párr. 1) y a “la conciencia de la humanidad” (“Preámbulo”,párr. 2). Este carácter se reafirmó con la denominación de la Declaración de 1948como “universal” y no como internacional propuesta por René Cassin para destacar, justamente, el carácter universal. La universalidad de los derechos humanos, gracias a la Declaración, pasó a ser un axioma generalmente aceptado. La Declaración no se vio y no podía verse porque jamás pretendió serlo como la imposición a un mundo complejo y múltiple de una idea compartida sólo por un grupo de Estados o por una única concepción jurídica o cultural.

Esta aceptación de la significación y trascendencia universales de la declaración reinó en la práctica internacional, en la doctrina y en la jurisprudencia, durante casi50 años. Salió indemne de la división ideológica y política del mundo que finalizó a partir de 1989 y del fin de la Guerra Fría. Sólo algunas voces aisladas, en cierta región del mundo, han cuestionado en los últimos años el carácter universal y la fuerza internacional de la Declaración.

Recordemos que, en general, el concepto universal de los derechos humanos tal como se maneja hoy en día está basado fundamentalmente en dos principios.

IGUALDAD

NO DISCRIMINACIÓN

IGUALDAD

El principio de la igualdad basado en la Declaración Universal señala, de la misma forma que todos los instrumentos posteriormente elaborados, que los derechos humanos son innatos, inherentes a todos los seres y que no puede haber seres humanos excluidos del goce y del beneficio de éstos.

NO DISCRIMINACIÓN

El principio de la no discriminación va más allá incluso del principio de la igualdad porque nos dice que, además de tener derechos humanos, no puede ni debe haber ningún tipo de distinción en cuanto a derechos con respecto a las diferencias existentes entre las personas.

2.- HACIA UN LENGUAJE COMÚN: DEFINICIONES BÁSICAS

El principio de la no discriminación va más allá incluso del principio de la igualdad porque nos dice que, además de tener derechos humanos, no puede ni debe haber ningún tipo de distinción en cuanto a derechos con respecto a las diferencias existentes entre las personas.

CONCEPTUALIZACIÓN

- El abordar un tema como la no discriminación presenta desde el inicio algunas dificultades. Por un lado, una gran amplitud y la posibilidad de diferentes ángulos de aproximación, aun cuando los términos utilizados sean los mismos.

- Por otro, cierta vaguedad derivada de la utilización de un lenguaje demasiado general e impreciso, lo cual provoca confusión en el alcance de los conceptos.

- Por esto, es necesario establecer una plataforma de entendimiento mutuo sobre ciertos conceptos relacionados con el fenómeno de la discriminación.

- Discernir sobre el fenómeno de la discriminación está estrictamente ligado a una serie de conceptos que le dan origen, lo fortalecen, lo justifican y lo mantienen vigente dividiendo a la sociedad mexicana y ampliando los núcleos de exclusión y marginación cada vez más numerosos que impiden el goce y ejercicio de los derechos fundamentales.

- Entender la discriminación como un fenómeno sociológico fuertemente arraigado en nuestra cultura nos lleva a aceptar que, por generaciones, hemos aprendido a convivir rodeados de actos discriminatorios, de tal forma que nos hemos acostumbrado a considerarlos como hechos naturales, es decir, normales e incluso incuestionables. Esta actitud nos lleva a adoptar desde la primera infancia una serie de posturas ideológicas que nos convierten en actores de la discriminación y perpetuadores de la misma al transmitir tales posturas a las nuevas generaciones, de tal forma que la cadena parece interminable y cada vez más fortalecida.

PREJUICIO

Un primer eslabón de esta cadena son los prejuicios muy variados y arraigados, esos juicios que a la ligera externamos sin tener un conocimiento previo de la persona, grupo de personas o sucesos a los cuales juzgamos sin darnos la oportunidad de conocerlos. Los prejuicios son una primera causa de actos discriminatorios, constituyen una actitud apresurada y muchas veces malintencionada que deforma la realidad ante nosotros mismos y ante los demás.

Norberto Bobbio define al prejuicio como: “[...] opinión o conjunto de opiniones, a veces también [...] una doctrina, que es aceptada acrítica y pasivamente por la tradición, por la costumbre o bien por una autoridad cuyo dictamen aceptamos sin discutirlo [...] sin verificarlo, por inercia, por respeto o por temor, y lo aceptamos con tanta fuerza que resiste a toda refutación racional [Su fuerza radica en el] hecho de que creer como verdadera una opinión falsa corresponde a mis deseos, estimula mis pasiones, sirve a mis intereses [...] hay una razón práctica y [como consecuencia]una predisposición a creer [...].”

Prejuzgamos cuando a la ligera damos juicios de valor tales como “esa mujer debe ser una deshonesta, mira cómo se viste”, “aquel niño no se baña, ha de tener piojos”, “ese tipo tiene cara de macho mexicano”, “dicen que en esa escuela hay puros drogadictos”. Comentarios como éstos dan lugar a la discriminación, al calificar a quienes son prejuzgados, sin darles, la mayoría de las veces, la oportunidad de una legítima defensa.

ESTEREOTIPO

Un segundo eslabón de la cadena de la discriminación son los estereotipos, palabra que procede de la raíz griega estéreo que significa “molde”, es decir, todas aquellas imágenes, conceptos, patrones que, al ser aceptados por la mayoría, parecen tener un carácter inmutable. Es así que los estereotipos globalizan lo socialmente aceptado, lo difundido como ideal por los medios masivos de comunicación y fortalecido por la sociedad de consumo que domine nuestro sistema económico.

Los estereotipos son:

Ideas, prejuicios, creencias y opiniones preconcebidos, impuestos por el medio social y la cultura, que se aplican en forma general a todas las personas pertenecientes a la categoría a la que hacen referencia, que puede ser nacionalidad, etnia, edad o sexo. Conforman un modelo rígido aplicable a todos los miembros de dicha categoría, desestiman sus cualidades individuales y las supeditan a él. Los estereotipos, a fuerza de repetirse, adquieren tal fuerza que llegan a considerarse —de modo irreflexivo y generalizado— como verdaderas características de los individuos y grupos discriminados. Dan lugar a representaciones, actitudes, sentimientos y acciones de los individuos pertenecientes a la cultura dominante y justifican la situación de inferioridad y discriminación social, económica, cultural y política que viven las poblaciones discriminadas.

Los estereotipos difunden como ideales a alcanzar imágenes y conceptos falsos, deshumanizados y sobrevalorados en el mundo material; se alimentan de los prejuicios, del desconocimiento y del afán de alcanzar todo aquello que se planea como meta. De esta manera, se rechaza lo diferente, lo que se sale del modelo, lo que no se asimila al patrón común, y a partir de ello se da la discriminación.

Entre los estereotipos más comunes se encuentran, por ejemplo: “Todas las mujeres deben seguir el modelo de belleza que se difunde en los distintos medios de comunicación”, “la gente morena es de una raza inferior”, “la meta de todas las mujeres debe ser la maternidad”, “los hombres deben ser valientes y jamás llorar”, “dime qué automóvil usas y te diré cuánto vales”.

Los estereotipos pueden variar en su raíz emocional y en su intensidad, pero generalmente representan relaciones, tensiones o conflictos de poder subyacentes:

• HOMOSEXUALES “DEGENERADOS”.

• POBRES “SUCIOS”.

• GITANOS “LADRONES”.

• SERVIDORES PÚBLICOS “CORRUPTOS”.

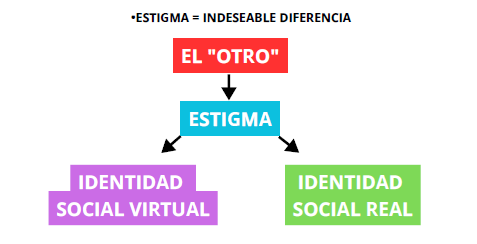

ESTIGMA

De origen griego, el término estigma se utilizaba para:

Referirse a signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el status moral de quien los presentaba [como cortes o quemaduras en el cuerpo] (...) y advertían que el portador era un esclavo, un criminal o un traidor —una persona corrupta, ritualmente deshonrada, a quien debía evitarse, especialmente en lugares público—. (...) durante el Cristianismo, se agregaron al término dos significados metafóricos: el primero hacía alusión a signos corporales de la gracia divina, que tomaban la forma de brotes eruptivos en la piel; el segundo, referencia médica indirecta de esta alusión religiosa, a los signos corporales de perturbación física.

Hoy en día el término es utilizado con un sentido muy parecido al original, sólo que para designar al mal en sí mismo y no a sus manifestaciones corporales, considerando lo que hoy entendemos como mal, en el sentido amplio de la palabra.

En estrecha relación con la discriminación, los estigmas se constituyen en un proceso de devaluación arbitraria para la persona o grupo de personas que los sufre. Los estigmas desprestigian considerablemente a quien se ve marcado por ellos, ocasionando también importantes consecuencias en la autopercepción de cada individuo.

Los estigmas son percepciones y actitudes que justifican, permiten o promueven efectos discriminatorios caracterizados por la marginación y la depauperación sistemática de personas y poblaciones por condiciones de género, etnia o posición social y económica.

La estigmatización suele darse también por deformaciones físicas, características delas formas de ser y de vivir, costumbres, mitos y creencias rígidas o falsas. Generalmente se relaciona con cuestiones de raza, color de piel, religión, género, orientación sexual y edad, entre otras. Una de sus características más graves es que común mente se transmite por herencia, de generación en generación, lo que provoca un círculo permanente de discriminación. He aquí algunos ejemplos: “Las personas jorobadas son demoniacas”, “las trabajadoras sexuales son ninfómanas”, “los mexicanos son flojos y transas”, “los jóvenes son irresponsables”.

IGUALDAD

Dentro del concepto clásico de igualdad, tanto en la Biblia como en los clásicos griegos, el lema de la fraternidad humana es fundamental. En la mitología bíblica, el hombre es doblemente descendiente de un padre común: primero de Adán y Eva, y luego de Noé, padre de todas las razas. Amor e igualdad bajo la ley para ciudadanos y extranjeros es uno de los preceptos bíblicos más repetidos. Sócrates (469-399 a.C.)propone una sociedad igualitaria, basada en la propiedad común de los bienes. Aristóteles (384-322 a.C.), por su parte, identifica justicia con igualdad: “Ahora lo que es justo y correcto debe ser interpretado en el sentido de lo que es igual”, y define “gobierno constitucional” como “un gobierno de hombres libres e iguales”.

La igualdad, sin embargo, no es una cuestión simple. Los hombres no son iguales por naturaleza. No todos nacen con la misma salud, inteligencia, fuerza y tendencias. Como ya hemos visto, Aristóteles acepta la existencia de hombres que son esclavos por naturaleza: “Está claro entonces que algunos hombres son libres por naturaleza, y otros esclavos, y que para estos últimos la esclavitud es conveniente y justa.” La Biblia también se refiere a esclavos que resisten ser liberados: “Entonces tomando un punzón, le agujerearás la oreja junto a la puerta, y será esclavo tuyo para siempre.”

Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689-1755), aunque rechaza la idea de “esclavos por naturaleza”, acepta la imposibilidad e inconveniencia de una igualdad estricta: “Aunque una igualdad real es la esencia de la democracia, es tan difícil de establecer que una exactitud extrema al respecto no sería siempre conveniente.” Por otro lado el concepto moderno de igualdad nos remite a la gran innovación introducida por la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948:haber hecho del principio de igualdad una norma jurídica. Esto quiere decir que la igualdad no es un hecho, sino un valor establecido ante el reconocimiento de la diversidad que nos constituye como familia humana. Es una relación que unifica a una clase de sujetos en la titularidad de aquellos derechos que reconocidos y garantizados para todos y en igualdad se llaman “universales” o “fundamentales”.

En este sentido, bajo la perspectiva de los derechos humanos y de la realidad de nuestros días, la igualdad entre los seres humanos sólo puede entenderse como igualdad jurídica, es decir, igualdad de derechos para todas las personas.

El principio de que todos los seres humanos son iguales es el fundamento ético y político de una sociedad democrática. Las personas no son iguales entre sí en cuanto a intereses, aptitudes, estilo de vida y otras dimensiones individuales o sociales. No obstante, la igualdad como principio requiere que las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades de acción y desarrollo, requiere también el respeto a la diferencia de las minorías y el desarrollo de una justicia social distributiva para los colectivos desfavorecidos. Todas las personas deben tener garantizada la igualdad de oportunidades para alcanzar el máximo de sus posibilidades en el aprendizaje, el trabajo, la cultura o el deporte, en función de sus propios esfuerzos.

El principio de igualdad es el que hace posible la justiciabilidad y exigibilidad de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la no discriminación para todas las personas.

DIVERSIDAD

“El principio de igualdad ya no se coloca por encima de nuestra existencia individual, ya no somos iguales porque somos todas criaturas de Dios [...] ni aún menos, porque estamos todos dotados de razón. Es en el extremo opuesto de todo principio universal que se debe buscar un principio de igualdad, en la voluntad y en el esfuerzo de cada uno por ser diferente a todo lo demás [...] Somos iguales entre nosotros sólo porque somos diferentes los unos de los otros”. [...] En esta reflexión podría centrarse la definición de la diversidad.

No obstante, el término diversidad se utiliza para identificar todo aquel elemento, característica o rasgo específico que individualiza a las personas, a los grupos y las comunidades, y que exige la solidaridad y el reconocimiento de la otredad como cualidades indispensables para garantizar una interacción armoniosa, incluyente y respetuosa de los derechos y la unidad del género humano.

La diversidad es una cualidad constituida por todos aquellos rasgos específicos que diferencian e individualizan a todas las personas. Entender y respetar la diversidad implica reconocer que la única igualdad que existe entre los seres humanos es la igualdad jurídica, es decir, la igualdad en derechos.

¿Por qué es tan difícil entender la diversidad y más aún respetarla? Por prejuicios, estereotipos y estigmas que fortalecen el miedo a lo desconocido, el temor a la crítica; la ignorancia casi siempre presente cuando no se valora la diversidad. Respetar la diversidad tiene que ver con aceptar que, afortunadamente, existe la diferencia, la heterogeneidad que nos rescata de la uniformidad, del molde estereotipado, aquella que nos enriquece como raza humana, como sociedades y pueblos diferentes, disímbolos con sus propias idiosincrasias.

La diversidad la encontramos en las distintas facetas de la vida humana: diversidad cultural, étnica, racial, ideológica, física, religiosa, genética, ética, moral, sexual, intelectual, jurídica, espiritual, educativa, musical, política, lingüística, en fin, siempre presente para evidenciar que su respeto es fundamental para la convivencia humana.

TOLERANCIA

El concepto procede etimológicamente del sustantivo latino tolerantia, que puede traducirse como “sufrimiento” y “acción de sobrellevar, soportar o resistir”.

Otra acepción es derivada de tollere, la cual se refiere a “aceptar y respetar”, reconociendo al conjunto de posturas y creencias que no se comparten. También de nota indulgencia, comprensión, condescendencia y moderación.

La tolerancia representa un ejercicio de apertura de pensamiento e ideas, fundamental para entender las razones de los demás y que tiene que ver con una virtud cívica de carácter democrático. Puede concebirse como el reconocimiento del derecho intelectual y práctico de los otros a convivir con creencias morales, éticas o religiosas que no se aceptan como propias.

En un mundo como en el que nos ha tocado vivir, en el cual los conflictos armados, el abuso de poder, la violación a los derechos humanos, el hambre y la pobreza son los fantasmas cotidianos, la tolerancia aparece como uno de los recursos fundamentales para preservar con dignidad la vida humana.

Bajo la óptica de los derechos humanos, entendemos la tolerancia como una virtud primordial sin la cual es imposible el respeto a las diferencias, a la diversidad de todas las otras identidades de las personas y grupos que componen las distintas sociedades.

Ejercer la tolerancia no significa “soportar” a la persona diferente; tampoco se refiere a dejar el banquillo de la superioridad para descender hacia el “inferior”, bajo una falsa imagen de grandeza. Ser tolerante no implica renunciar a las propias convicciones, a su defensa y difusión ni tiene que ver con sobrellevar lo “indeseable” o resistir lo “despreciable”.

Ser tolerante es ejercitar la comprensión, apreciar la diversidad, respetar la dignidad de todas las personas.

La tolerancia es el componente indispensable de la convivencia democrática; es el reconocimiento de inmunidad para los que profesan costumbres, tradiciones y creencias distintas a las admitidas oficialmente; es el espacio que da vida al ejercicio de los derechos civiles y políticos, a través de la libertad de pensamiento, asociación, expresión y reunión.

La tolerancia es la supremacía del valor de las personas, de su dignidad y sus características específicas; por lo tanto, implica consideración y respeto a sus opiniones, creencias o prácticas, aunque no se compartan.

Ejercer la tolerancia es el mejor camino para combatir la discriminación.

3.- LOS ROSTROS DE LA DISCRIMINACIÓN

CONCEPTUALIZACIONES SOBRE DISCRIMINACIÓN

El fenómeno de la discriminación tiene una naturaleza muy compleja, que va mucho más allá de su relación con términos como exclusión, marginación, rechazo o negación. Como se señaló en el capítulo I, todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción alguna; por ello, el principio de no discriminación es el eje en la práctica de los derechos humanos. En consecuencia, los actos discriminatorios están prohibidos en el marco jurídico nacional e internacional.

Sin embargo, no obstante la importancia que conlleva el principio de la no discriminación para el goce y ejercicio de los derechos humanos, constituye un tema poco analizado y por lo mismo poco conceptualizado. La discriminación es un hecho complejo que ha permanecido oculto e ignorado bajo la indiferencia del Estado, de sus instituciones y de la sociedad en su conjunto. La comprensión de este fenómeno en todas sus dimensiones se ve obstaculizada por los pocos estudios que existen. Es una materia a la que se le han hecho escasos aportes y las investigaciones realizadas en el ámbito internacional se han limitado a cuestiones raciales o de género, por lo que resulta muy complicado ver a este fenómeno desde sus diversas dimensiones.

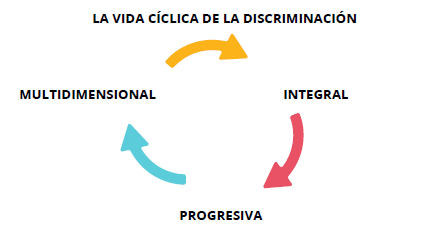

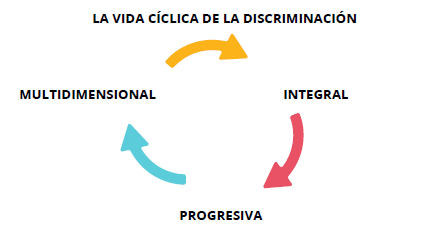

CARACTERÍSTICAS DE LA DISCRIMINACIÓN

Como todo fenómeno social, la discriminación presenta una serie de características que la distinguen y fortalecen:

- Es multidimensional porque afecta a todos los individuos por igual: tanto a los que la ejercen como a los que la viven.

- Es integral porque repercute en todos los ámbitos de la vida del ser humano.

- Es integral porque repercute en todos los ámbitos de la vida del ser humano.

- Es cíclica ya que al fortalecerse da lugar a efectos más graves, nuevos problemas y a una mayor vulnerabilidad.

Al discriminar a una persona o grupo se atenta contra su dignidad humana. Y así se crean y justifican abusos. Porque la discriminación es una práctica que además de lastimar los sentimientos de otros tiene consecuencias que van mucho más allá. Si algunas personas consideran a otras ”inferiores”, esto genera creencias equivocadas en las que se da por hecho que las personas no merecen el mismo trato que los que son “superiores”. Por este razonamiento falso se llega a desconocer los derechos de grupos y personas.

CAUSAS DE LA DISCRIMINACIÓN

- Discriminamos por temor a las diferencias, por el miedo a enfrentarnos a las diversas identidades de las personas y grupos que componen una comunidad o una sociedad. Excluimos porque a menudo sentimos que estas diferencias amenazan nuestra propia identidad, sin comprender que esta diversidad es laque nos llevan al enriquecimiento mutuo.

- Discriminamos por el miedo que nos provoca lo desconocido, lo otro, lo diferente a nuestras costumbres, tradiciones, ideología, forma de pensar y de sentir.

- Discriminamos por los prejuicios, los estereotipos y los estigmas que hemos aprendido y reproducido a lo largo de la vida, por costumbre, por tradición o por herencia familiar.

La discriminación, con sus muy variados matices, no es un hecho que se genere y afecte sólo una determinada faceta de la vida humana. Es un fenómeno que involucra y lesiona los distintos ámbitos de desarrollo de las personas. Es así que puede existir discriminación institucionalizada, es decir, aquella que se produce desde los gobiernos, hasta discriminación familiar, nacida y fomentada en el núcleo mismo de los hogares.

La discriminación estructurada o institucionalizada, es decir, la que se genera en el ámbito público, bajo responsabilidad de los gobiernos, afecta de manera integral los derechos de las personas en los campos de la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, el acceso a la justicia, la alimentación, la cultura... en fin, cualquier acción u omisión por parte de los gobiernos que distinga, excluya, restrinja o niegue algún derecho.

Los actos discriminatorios pueden provenir de cualquier persona. Todos en algún momento dado, de manera consciente o inconsciente, podemos ser actores de actos discriminatorios, o sufrirlos sin siquiera ser conscientes de ello, y por tal razón aprender a verlos y vivirlos como hechos naturales y cotidianos que deben aceptarse y propagarse como acontecimientos normales.

Es ejecutora de discriminación toda aquella persona, grupo o institución que distinga, restrinja o excluya a otras personas del pleno ejercicio y goce de sus derechos y libertades y propague ideas, teorías o símbolos de superioridad de algún grupo o comunidad que alienten e inciten al desprecio, la persecución o el odio hacia una persona o un grupo de personas.

FORMAS DE LA DISCRIMINACIÓN

La discriminación puede tomar muchas formas. Las más antiguas y frecuentes son:

- Por el género: discriminación a la mujer o al hombre (sexismo).

- Por el origen étnico o cultural: discriminación a los pueblos indígenas o tribales.

- Por el origen racial: discriminación racial (racismo).

- Por la nacionalidad: discriminación a los extranjeros (xenofobia).

- Por las creencias religiosas: discriminación a los creyentes de religiones no oficiales o no mayoritarias en una sociedad.

- Por las opiniones políticas: discriminación a los partidos de posiciones políticas contrarias a las dominantes en una sociedad.

- Por situación económica: discriminación a las personas de escasos recursos.

- Por estado de salud: discriminación a las personas que viven con VIH-sida, enfermos mentales, o que viven con alguna otra enfermedad.

- Por discapacidad: discriminación a las personas que viven con algún tipo de discapacidad.

- Por edad: discriminación por ser niña, niño, adolescente o persona adulta mayor.

- Por orientación y preferencia sexual: por pertenecer de manera pública o privada ala comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT).

Los actos de discriminación a veces pueden ser conscientes y deliberados. Han existido a lo largo de la historia argumentaciones explícitas sobre la supuesta superioridad de unos grupos sobre otros, como las que usaron los nazis contra los judíos, los imperios europeos contra los pueblos conquistados americanos, africanos, así como los que hoy en día siguen avasallando a pueblos vecinos en nombre del apartheid o la “limpieza étnica”.

Pero muchas veces la discriminación no es consciente. Es una actitud que aprendimos involuntariamente, absorbiéndola de nuestra sociedad. Desde pequeños hemos aprendido a excluir y marginar a las personas que nos parecen diferentes, crecemos con un sinnúmero de prejuicios y estereotipos que nos llevan a realizar las formas más sutiles y disimuladas de discriminación que afloran sin darnos cuenta, pero que no dejan de ser ofensivas.

Si no nos reconocemos como personas potencialmente discriminadoras y desterramos de nosotros cualquier actitud intolerante, podremos convertirnos en personas incapaces de aceptar y convivir con la diversidad de la sociedad, pero además podríamos convertirnos en agentes de discriminación o cómplices de estos actos.

DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

La justificación de la existencia de ciertos derechos atribuibles a todas las persona spor el simple hecho de ser personas, ha pasado por distintas etapas del pensamiento teórico-filosófico universal.

La aportación más importante del derecho internacional contemporáneo a los derechos humanos ha sido la instrumentación de ordenamientos jurídicos que protegen a las personas contra aquellas situaciones consideradas intolerables e inhumanas, enunciadas formalmente en principios universales e inicialmente asociadas en instrumentos jurídicos internacionales elaborados con el propósito de que permanezcan y sean retomados por los países del orden mundial.

Hablar sobre la no discriminación como derecho humano resulta todo un reto. Primero, porque hasta el día de hoy, a pesar de los avances jurídicos nacionales e internacionales en la materia, seguimos siendo espectadores de actitudes y acciones que hablan de una sociedad que permite y fomenta la discriminación. Segundo, porque los mecanismos de protección de los derechos humanos han sentado muy pocos precedentes en el tema. Tercero, debido a que existe la creencia de que el derecho a la no discriminación es un derecho no “justiciable”, es decir, que no puede exigirse en un contexto legal y resulta complicado encontrar jurisprudencia sobre el tema. Por lo anterior, se hace necesario promover la vigencia de este derecho por medio del intercambio de estrategias a nivel local, nacional e internacional, ya que a partir de estas experiencias podremos desarrollar y fortalecer la exigibilidad legal de este derecho.

Decimos entonces que la no discriminación es un derecho humano, debido a que pone las condiciones para la realización de los planes de vida individuales en condiciones de igualdad y dignidad, se encuentra reconocido por el orden internacional y tiene las características formales de todo derecho fundamental.

Es muy importante reconocer que la discriminación constituye una violación flagrante a los derechos humanos, primero porque al constituirse los derechos humanos en una integralidad la discriminación está directamente vinculada con la negación a otros derechos, lo que genera un círculo vicioso. Segundo, dado que la no discriminación es un derecho humano, existen actualmente marcos normativos que responsabilizan y permiten la rendición de cuentas de los Estados. Los derechos humanos se derivan de la relación entre el individuo y el Estado. Se generan de la obligación jurídica del Estado de regular las relaciones entre sus ciudadanos. De tal forma, los Estados son los responsables no sólo de violar directa o indirectamente los derechos, sino también de garantizar que los individuos los ejerzan.

DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

Es responsabilidad del Estado generar mecanismos y fortalecer los ya existentes para proteger, defender promover y difundir el derecho a la no discriminación. Debemos entender que si el derecho a la no discriminación es violado, esta violación debe implicar responsabilidad individual y colectiva respecto de los violadores, y deben ser sancionados tanto civil como penalmente. En cuanto a estas violaciones cotidianas, masivas y generalizadas en el planeta, también debemos reclamar que haya verdad, justicia y reparación.

Los gobiernos deben prohibir toda forma de discriminación, deben establecer medidas internas e internacionales eficaces para erradicar las prácticas y políticas excluyentes que se manifiestan, entre otras formas, por el exterminio físico, la marginación a los pobres y los atentados contra los grupos sociales más afectados.

Debemos partir de que no hay derechos de primera, segunda o tercera categoría, ya que todos los derechos humanos, en tanto derechos, son exigibles y, por tanto, justiciables. La dignidad humana implica el reconocimiento de la interdependencia, indivisibilidad y universalidad de todos los derechos humanos integrando los civiles y políticos, los sociales económicos y culturales, así como los derechos colectivos.

En este contexto debemos tener muy presente que la responsabilidad estatal en el caso de la no discriminación no sólo consiste en reconocer este derecho o positivizarlo, sino que es fundamental promoverlo y difundirlo, aunque lo más importante es garantizarlo; esta garantía debe entenderse en dos planos, por una parte en la creación de normas jurídicas que se traducen en obligaciones o prohibiciones, y en la generación de acciones que nos llevarán.

4.- PRINCIPIOS DE DIVERSIDAD

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

Discriminación por razones de género

Toda práctica o procedimiento, consciente o inconsciente, por acción o por omisión, que tenga como resultado la producción o reproducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado laboral.

Discriminación directa.

Se da de forma objetiva o explícita. Por ejemplo, cuando las ofertas de trabajo establecen el sexo de la persona que se desea contratar, se discrimina al otro sexo de poder postular a esa oferta simplemente por el hecho de ser hombre o mujer.

- “Se buscan electricistas, sexo masculino, para trabajo temporal en...”

- ”Empresa de ventas busca señoritas para promoción de productos”.

Discriminación indirecta.

Se da cuando, sin estar indicada o ser explícita, establece condiciones de acceso que penalizan a las mujeres. Aunque son condiciones iguales para ambos sexos, por sus roles tradicionales como esposas, madres y cuidadoras, las mujeres no cuentan con los mismos recursos o disponibilidad que los hombres para acceder a la oportunidad que se presenta.

“Se busca repartidor con total disponibilidad de horario para trabajar en la zona de...”

Muchas veces tenemos interiorizada la idea de que mujeres u hombres son mejor es para un determinado trabajo.

- Se descarta a mujeres como candidatas para trabajar como mecánicas ,operarias, electricistas u otros trabajos tradicionalmente desarrollados por hombres.

- Se excluye a hombres como postulantes a trabajos tradicionalmente asumidos por mujeres como cuidado de niños y niñas, limpieza de oficinas u otros.

Discriminación por sexo

No enviar a mujeres a entrevistas a puestos de motoristas.

Discriminación por edad

Considerar que las mujeres u hombres mayores de 50, simplemente por su edad, no pueden cubrir determinados trabajos, por lo que no se seleccionan como candidatos aunque cumplan el perfil solicitado por el ofertante.

Los estereotipos fortalecen ideas tradicionales sobre mujeres y hombres y refuerzan la discriminación hacia las mujeres. Tanto los estereotipos masculinos como los femeninos generan discriminación, pero los estereotipos femeninos tienen peor valoración social que los masculinos.

¿CÓMO CREAMOS ESTEREOTIPOS?

1. Observamos: Expresamos una opinión objetiva, basada en anécdotas concretas o situaciones individualizadas de mujeres en el trabajo.

• “María dijo que no se podía quedar a una reunión fuera del horario de trabajo porque no tenía con quién dejar a sus hijos”.

2. Generalizamos: Consideramos el caso específico como algo general.

• “No se puede contratar a mujeres para este tipo de trabajo porque siempre CÓMO CREAMOS ESTEREOTIPOS?

3. Las consecuencias son: Consideramos a las mujeres como no aptas o menos aptas para un trabajo.

• “Las mujeres no pueden dar la dedicación a la empresa que exige el puesto”.

En el mundo del trabajo, los estereotipos de género surgen por interiorizar generalizaciones sobre las capacidades de mujeres y hombres para el trabajo en general; y para determinados sectores y tipos de trabajo, en particular. Hoy en día cada vez hay más ejemplos que muestran que estas ideas o prejuicios no responden a “características naturales” de mujeres y hombres, sino que dependen de las experiencias previas y los procesos de aprendizaje.

NO DISCRIMINACIÓN

¿Cómo no discriminar?

Olvide los estereotipos de género y dé oportunidad a las mujeres y a los hombres de demostrar sus capacidades.

¿Por qué no discriminar?

• Tener en cuenta las distintas y diversas experiencias vitales de mujeres y hombres dentro y fuera del trabajo es una manera de aprovechar todo el talento humano.

• La empresa se beneficia de propuestas distintas para resolver los problemas.

LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO COMO BASE DE LADISCRIMINACIÓN LABORAL

División entre trabajo reproductivo y trabajo productivo:

Se asigna a las mujeres el trabajo reproductivo (cuidar, realizar las tareas domésticas, educar, etc.); y los hombres se educan sobre todo para el trabajo productivo, cuyo fin principal es generar ingresos.

Las mujeres que se quieren incorporar al mercado laboral tienen que resolver el trabajo reproductivo de sus hogares.

Consecuencias

• Limitación de trabajos a los que acceder por menor disponibilidad de horario.

• Sobrecarga de trabajo: además del trabajo remunerado, deben trabajar también en la casa. De esta forma, la carga total de trabajo es superior a la de los hombres.

SEGREGACIÓN LABORAL POR SEXO

Implica que por la educación, los estereotipos y la división sexual del trabajo, mujeres y hombres se concentran en sectores, empleos y tipos de puesto distintos.

Segregación horizontal

En todos los países y culturas, mujeres y hombres tienden a estar en gruposocupacionales y sectores económicos similares. Sin embargo, los hombres se ubicanen una gama más amplia de ocupaciones.

Según las estadísticas, en los países de Centroamérica y República Dominicana, las mujeres apenas tienen presencia en la agricultura. Guatemala tiene la mayor participación, con un 15,7 por ciento; siendo el promedio regional de cerca del 6,5por ciento.

Segregación vertical

Implica que los puestos de decisión, poder y jerarquía –tanto en el sector público como en el privado– son ocupados mayoritariamente por hombres. Las mujeres enfrentan mayores obstáculos para llegar a ellos. Estos puestos tienen mayor remuneración y reconocimiento y valoración social.

Un muestreo realizado en México, Argentina, Brasil y Chile indica que un 32 porciento de las empresas de estos países no tiene a ninguna mujer en puestos directivos; el 28 por ciento tiene una en cargos de alta dirección; el 20 por ciento, a dos; y otro 20 por ciento, a tres o más.

Segregación vertical

Implica que los puestos de decisión, poder y jerarquía –tanto en el sector públicocomo en el privado– son ocupados mayoritariamente por hombres. Las mujeresenfrentan mayores obstáculos para llegar a ellos. Estos puestos tienen mayorremuneración y reconocimiento y valoración social.

Un muestreo realizado en México, Argentina, Brasil y Chile indica que un 32 porciento de las empresas de estos países no tiene a ninguna mujer en puestos directivos; el 28 por ciento tiene una en cargos de alta dirección; el 20 por ciento, a dos; y otro 20 por ciento, a tres o más.

Concentración laboral por sexo

Se produce cuando uno de los sexos se ocupa mayormente en ese sector/área otrabajo, en relación con su participación global en el mercado de trabajo.

Cerca del 25 por ciento de las mujeres de los países de Centroamérica y República Dominicana trabajan en el comercio, y representan cerca de la mitad de la población trabajadora en este sector.

La segmentación laboral por sexo es un problema porque...

• Limita las posibilidades de mujeres y hombres de optar a empleos diversos; y por tanto, limita las posibilidades de las empresas de aprovechar la diversidad del talento.

• Los sectores donde se genera más empleo (por ejemplo, la construcción con fondos públicos) benefician fundamentalmente a los hombres.

• Los empleos ocupados por mujeres son normalmente más precarios, con menor remuneración y prestaciones sociales.

• Limita las posibilidades de las mujeres de acceder a puestos de decisión.

BRECHAS DE GÉNERO

Son las diferencias entre mujeres y hombres en un determinado ámbito. Implican desigualdad y, por lo tanto, desventaja para uno de ellos: normalmente, para las mujeres. En el mercado laboral, las brechas de género identifican los aspectos en los que las mujeres están en desventaja en comparación con los hombres.

Brecha salarial

En América Latina los hombres ganan un 17 por ciento más que las mujeres con edad y nivel de educación iguales.

Brecha de participación en la Población Económicamente Activa (PEA)

En la región, solo el 41 por ciento de mujeres y el 74 por ciento de los hombres en edad de trabajar se registran como económicamente activos.

Brecha de formalidad

En Centroamérica y República Dominicana, el 62,5 por ciento de las mujeres y el 59,5por ciento de los hombres ocupados están en el sector informal.

• Los hombres se concentran en actividades por cuenta propia (36,5 por ciento),microempresa (14,2 por ciento) y como población trabajadora activa no remunerada(8,8 por ciento).

• Las mujeres se ocupan en el trabajo doméstico remunerado (10,1 por ciento),donde apenas hay presencia de hombres.

Brecha de colocación a través de los Sistemas Públicos de Gestión del Empleo

A pesar de demandar más los Servicios Públicos de Empleo, las mujeres se colocan menos. En una muestra de cuatro países de la región, el 43 por ciento de las mujeres y el 56 por ciento de los hombres se colocaron.

Brecha de tiempo dedicado al trabajo reproductivo (doméstico y de cuidado)

En Costa Rica, según datos de la Encuesta de Uso del Tiempo en la Gran Área Metropolitana, las mujeres dedican 37 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; los hombres, solamente 15,5. La carga promedio total de trabajo (suma del trabajo remunerado y del doméstico y de cuidado no remunerado) para las mujeres es de 73 horas y de 66 para los hombres.

Brecha en protección social

En América Latina, solo el 15 por ciento de las mujeres y el 25 por ciento de los hombres están afiliados a la seguridad social.

EQUIDAD DE GÉNERO

Implica tener en cuenta las condiciones de partida de mujeres y hombres para acceder a una determinada oportunidad o beneficio. Para ello, el Estado debe tratara cada grupo de personas en función de los problemas específicos que enfrenta para ejercer sus derechos; es decir, tratar igual a quienes están en las mismas condiciones y de forma diferenciada –desigual– a quienes están en condiciones distintas y, por tanto, desiguales.

Si a través de los Sistemas Públicos de Empleo la colocación de las mujeres es menor que la de los hombres, el Gobierno debe establecer medidas específicas(acciones afirmativas) para fomentar su contratación. Por ejemplo, enviar más mujeres que hombres a entrevistas.

IGUALDAD DE GÉNERO

Si a través de los Sistemas Públicos de Empleo la colocación de las mujeres es menor que la de los hombres, el Gobierno debe establecer medidas específicas(acciones afirmativas) para fomentar su contratación. Por ejemplo, enviar más mujeres que hombres a entrevistas.

Igualdad de oportunidades

Implica igualdad de situación o condiciones; por ejemplo, para acceder a un empleo.

Para un puesto vacante como mecánico en una gran industria, usted cuenta con hojas de vida: de un hombre y de una mujer con formación y experiencia similar. Tendrían igualdad de oportunidades en el acceso al puesto vacante si ni usted ni el empleador tuvieran en cuenta su sexo en la selección.

Igualdad de trato

Implica ser tratados o tratadas por igual, independientemente del sexo.

Usted dedica el mismo interés, tiempo y atención cordial a mujeres y hombres, independientemente de que piense que uno de ellos tiene más oportunidades de obtener el empleo.

Igualdad de resultados

Implica que los recursos, bienes y servicios están igualmente distribuidos entre mujeres y hombres.

Si no existiera discriminación, los Sistemas Públicos de Empleo deberían lograr colocar a mujeres y hombres en la misma proporción que demandan empleo. Por ejemplo, si el 60 por ciento de las personas inscritas son mujeres, el 60 por ciento delas mujeres deberían colocarse. Esto no depende únicamente de la gestión del empleo, pero su papel es fundamental.

GÉNERO

El género es la construcción social del ser hombre y ser mujer en una sociedad y contexto concreto. Nacemos hembras y machos de la especie humana y crecemos como mujeres y hombres.

Este término surge para explicar que el papel social asignado y ejercido por las mujeres y los hombres no es producto de diferencias biológicas naturales ni de sexo, sino el resultado de construcciones sociales y culturales asumidas a lo largo dela historia.

El género define los valores, atributos, normas de comportamiento, espacios y rol es que una sociedad concreta otorga a las mujeres y a los hombres por el simple hecho de haber nacido sexualmente distintos. Estas diferencias no son un problema en sí mismas: el problema es que se construyen sobre relaciones desiguales de poder y determinan desventaja y discriminación para las mujeres en la mayoría de ámbitos de la vida.

PERSPECTIVA O ENFOQUE DE GÉNERO

Es una nueva forma de mirar la realidad que implica analizar los diferentes roles, espacios y valores que una sociedad asigna a mujeres y hombres por su sexo y las desigualdades que ello determina; y propone acciones y estrategias para reducir y erradicar esas desigualdades.

ACCIÓN AFIRMATIVA

Es una acción concreta cuyo objetivo es erradicar una brecha de desigualdad identificada y, por tanto, debe de mantenerse mientras exista dicha brecha.

Si la presencia de mujeres en la construcción es muy reducida, el Gobierno puede establecer cuotas obligatorias o incentivos para la contratación de mujeres en las obras financiadas con recursos públicos.

DESAGREGACIÓN POR SEXO

Implica que la variable sexo debe ser un indicador central de todo el proceso de recogida de datos tanto para la prospección laboral como para medir la participación y los resultados de los procesos de orientación e intermediación de los gestores y gestoras de empleo.

No se trata solo de separar los datos por sexo, sino de analizar esas diferencias, tratar de identificar sus causas y establecer un plan para superarlas progresivamente.

El 56,6 por ciento de las personas en edad de trabajar en la región se consideran económicamente activas. Al desagregar los datos por sexo, el73,6 por ciento de los hombres y el 41,1 por ciento de las mujeres en edad de trabajar lo hacen.

Las mujeres tienen más dificultades para acceder al trabajo remunerado a consecuencia de la discriminación y de la menor disponibilidad de tiempo por tener que ocuparse casi en exclusividad del trabajo doméstico y de cuidado. A menor acceso al empleo –y por tanto, al ingreso–, menor nivel de autonomía personal.

5.- MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL EN MATERIA DENO DISCRIMINACIÓN

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

A pesar de que en América prevalecen los gobiernos libremente electos, la región continúa experimentando problemas como el abuso policial, las violaciones de los procedimientos legales y la falta de independencia en la administración de justicia. El Sistema de Derechos Humanos de la OEA provee recursos a las y los ciudadanos de América que han sufrido violaciones a sus derechos por parte del Estado y que no han podido encontrar justicia en sus propios países.

Los pilares del sistema son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en la ciudad de Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica. Estas instituciones aplican el derecho regional sobre derechos humanos.

La Comisión examina las peticiones presentadas por individuos que alegan la violación de un derecho protegido y puede recomendar medidas para que el Estado la remedie. Si el país en cuestión ha aceptado la jurisdicción de la Corte, la Comisión puede someter el caso a la Corte para que ésta emita una sentencia vinculante.

La Comisión también realiza visitas a los países miembros, a invitación de éstos, para analizar y elaborar informes sobre el estado de los derechos humanos. Promueve tales derechos en todo el hemisferio, destacando cuestiones específicas como la libertad de expresión, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la mujer.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DEDERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DEDERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN

El derecho internacional de los derechos humanos existe hoy en día tanto en el marco de las Naciones Unidas y sus organismos como en el ámbito de las organizaciones regionales, que han generado todo un sistema de protección y vigilancia de los derechos humanos. Entre sus instrumentos encontramos convenciones, declaraciones, estatutos, pactos, proclamaciones, protocolos, etc., de diferentes contenidos que van desde lo general hasta lo específico, de ámbito internacional o regional, y han generado órganos o mecanismos de protección como las comisiones de investigación y conciliación, los comités revisores de informes estatales periódicos, los relatores y las cortes con competencia jurisdiccional.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo desde que las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, se generaron documentos que significaron un “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”. La Declaración Universal ha inspirado a un gran número de instrumentos internacionales de derechos humanos, que constituyen un sistema amplio de tratados de obligatoriedad jurídica para la promoción y protección de los derechos humanos.

El concepto que más se repite en la Declaración Universal es el de la prohibición dela discriminación. La exigencia del respeto de la igualdad esencial de todos los seres humanos, así como la prohibición de la distinción o la discriminación, y especialmente la discriminación racial, aparece en la Declaración 14 veces.

Principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos

- Igualdad en derechos y dignidad de las personas desde el mismo nacimiento.

- Derecho a disfrutar los derechos sin discriminación por motivo alguno.

Es en el contexto internacional donde mayor eco ha encontrado el tema de la discriminación, aunque no de forma general, pero sí poniendo mayor énfasis a la cuestión racial o de género.

Así podemos observar que existe hoy en día toda una gama de instrumentos internacionales de carácter universal, que van desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General en 1948, hasta instrumentos especializados como la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, la Declaración sobre los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra; la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio; el Convenio Núm. 111 Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como la Declaración sobre la Tolerancia y la Diversidad y la Declaración y Programa de Durban.

En 1998, con ocasión del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Mary Robinson, alta comisionada para los Derechos Humanos, dijo que la Declaración era “uno de los grandes documentos en los que se plasmaban las más altas aspiraciones de la historia de los seres humanos”. La Declaración ha servido de modelo a muchas constituciones nacionales y se ha convertido en el más universal y traducido de los instrumentos internacionales en la materia.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ENMATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN. ONU.

Declarativos:

- Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 1963.

- Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, 1978.

- Declaración sobre los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución delos Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Compresión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra, 1978.

- Declaración de Durban: Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, 2001.

- Declaración de los Principios de la Tolerancia, 1995.

- Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión y las Convicciones, 1981.

- Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contrala Mujer, 1967.

Convencionales:

- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 1965.

- Convención Relativa a la Lucha de las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. UNESCO 1960 .

- Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, 1962.

- Convenio Núm. 111 de la OIT relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación, 1958.

- Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid,1973.

- Convención Internacional contra el Apartheid en los en los Deportes, 1985.

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, 1979.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS REGIONALES EN MATERIADE NO DISCRIMINACIÓN. OEA

Declarativos:

Declaración sobre la Igualdad de Derechos y de Oportunidades entre la Mujer y el Hombre y la Equidad de Género en los Instrumentos Jurídicos Interamericanos, 1998.

Convencionales:

- Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer,1948.

- Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, 1948.

- Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 1999.

MECANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN

Naciones Unidas:

La mayor tarea en materia de derechos humanos se lleva adelante a través de una compleja red de entidades que comienza por los órganos principales de la ONU y continúa con diferentes organismos subsidiarios, especializados y órganos creados en virtud de tratados. Esta forma de trabajo que asume la Organización de las Naciones Unidas en la materia (y, en general, de todo aquello que hace a la cooperación internacional) ha dado al sistema universal de protección y promoción de los derechos humanos la característica de descentralización.

6.- MARCO JURÍDICO NACIONAL EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN

LEY ZAMUDIO Y SUS DEBIDAS REFORMAS

¿Cuál es el objetivo fundamental de la Ley de no discriminación?

Esta ley (conocida como Ley Zamudio) tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente.

¿Qué obligación tienen los organismos del Estado en este tema?

Cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, debe elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

¿Por qué la ley habla de discriminación arbitraria?

No toda distinción o restricción tiene un carácter arbitrario. Para la aplicación de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

¿Qué categorías señala expresamente la ley como constitutivas de discriminación arbitraria?

Se estima que una discriminación es arbitraria cuando se funda en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

¿Qué pasa si se invoca una de las categorías anteriores como justificación de conductas contrarias a la ley?

Las categorías de discriminación enumeradas no podrán invocarse, en ningún caso, para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público.

¿Hay situaciones en las que la ley considere razonables algunas restricciones basadas en los criterios mencionados?

Sólo se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6°, 11°, 12°, 15°, 16° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, referidos al respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia; la libertad de conciencia y de culto; la libertad de enseñanza; la libertad de informar y emitir opinión; el derecho de asociación; la libertad de trabajo, y el derecho a ejercer actividades económicas lícitas.

¿Qué procedimiento judicial establece la ley frente a las discriminaciones arbitrarias?

La ley crea la acción de no discriminación arbitraria. La pueden presentar los directamente afectados por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria ante el juez de letras de su domicilio o ante el del domicilio del responsable de dicha acción u omisión.

La acción podrá interponerse por cualquier persona lesionada en su derecho a no ser objeto de discriminación arbitraria, por su representante legal o por quien tenga de hecho el cuidado personal o la educación del afectado.

También podrá interponerse por cualquier persona a favor de quien ha sido objeto de discriminación arbitraria, cuando este último se encuentre imposibilitado de ejercerla y carezca de representantes legales o personas que lo tengan bajo su cuidado o educación, o cuando, aún teniéndolos, éstos se encuentren también impedidos de deducirla.

¿Qué plazo existe para presentar la acción de no discriminación arbitraria? y, ¿Cómo debe presentarse?

La acción deberá ser presentada dentro de noventa días corridos contados desde la ocurrencia de la acción u omisión discriminatoria, o desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento cierto de ella. En ningún caso podrá ser interpuesta luego de un año de acontecida dicha acción u omisión. La acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes, interponerse verbalmente, levantándose acta por la secretaría del tribunal competente.

¿Puede el tribunal declarar inadmisible la acción?

No se admitirá a tramitación la acción de no discriminación arbitraria en los siguientes casos:

- Cuando se ha recurrido de protección o de amparo, siempre que tales acciones hayan sido declaradas admisibles, aun cuando el recurrente se haya desistido. Tampoco se admitirá cuando se haya requerido tutela de derechos, establecida en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo.

- Cuando se impugnen los contenidos de leyes vigentes.

- Cuando se objeten sentencias emanadas de los tribunales creados por la Constitución o la ley.

- Cuando carezca de fundamento. El juez deberá decretarla por resolución fundada.

- Cuando la acción haya sido deducida fuera de plazo.

¿Puede el recurrente pedir que se suspenda el acto presuntamente discriminatorio?

En cualquier momento del juicio, el recurrente podrá solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, y el tribunal deberá concederla cuando, además de la apariencia de derecho, su ejecución haga inútil la acción o muy gravosa o imposible la restitución de la situación a su estado anterior.

¿Cómo es el procedimiento de la acción de no discriminación?

Presentada la acción, el tribunal debe pedir informe al denunciado y fijar una audiencia a la que citará a las partes. Si una de las partes no asiste o si concurriendo ambas no se produce la conciliación, el tribunal, en la misma audiencia, citará a las partes a oír sentencia si no hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

Si existieran hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal recibirá la causa a prueba, la que recibirá en una nueva audiencia. Finalizada la última audiencia de prueba, el tribunal deberá citar a las partes a oír sentencia.

¿Qué plazo tiene el juez para dictar sentencia?

El tribunal fallará dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que la causa hubiera quedado en estado de sentencia. En ella declarará si ha existido o no discriminación arbitraria y, en el primer caso, dejará sin efecto el acto discriminatorio, dispondrá que no sea reiterado u ordenará que se realice el acto omitido, fijando, en el último caso, un plazo perentorio prudencial para cumplir con lo dispuesto.

Podrá también adoptar las demás providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Si hubiere existido discriminación arbitraria, el tribunal aplicará, además, una multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio.

Si la sentencia establece que la denuncia carece de todo fundamento, el tribunal aplicará al recurrente una multa de dos a veinte unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal.

¿Puede ser apelada la sentencia?

La sentencia definitiva, la resolución que declare la inadmisibilidad de la acción y lasque pongan término al procedimiento o hagan imposible su prosecución serán apelables, dentro de cinco días hábiles, ante la Corte de Apelaciones que corresponda, ante la cual no será necesario hacerse parte.

¿Qué dice la ley respecto de las sanciones a funcionarios públicos que cometan discriminación arbitraria?

La ley modifica el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales e incorpora el acto de discriminación arbitraria como causal de destitución.

¿Se agravan las penas para algunos delitos?

La ley agrega como una nueva circunstancia agravante de la responsabilidad penal(contempladas en el artículo 12 del Código Penal), la siguiente: “Cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima; la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca; su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca.”

REFORMA DE LA LEY ZAMUDIO:

Algunos de las principales modificaciones son:

Amplía el objetivo de la Ley Antidiscriminación, señalando que aquella tiene como objetivos principales la erradicación, prevención, sanción y reparación de toda discriminación en contra de cualquier persona o grupo de personas, así como la promoción del principio de igualdad y no discriminación, y la finalidad de instaurar un procedimiento judicial especial y rápido que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cada vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.

Establece un mandato amplio, dirigido a todos los órganos y autoridades de la Administración del Estado, sus servicios públicos, empresas relacionadas que ejercen funciones públicas, así como al Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, para que dentro del ámbito de sus competencias, elaboren e implementen las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Dispone que la Subsecretaría de Derechos Humanos deberá considerar, en todo el proceso de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos del que es responsable, la promoción de la no discriminación arbitraria, de conformidad a sus competencias orgánicas y a la normativa nacional e internacional vigente en nuestro país.

Redefine y amplía el concepto de discriminación arbitraria, al disponer que por ella se entiende toda distinción, exclusión, preferencia o restricción carente de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares o que tenga por objetivo o resultado la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Establece que, dichas acciones discriminatorias, serán particularmente reprochables cuando se funden en motivos, tales como, el racismo, la pertenencia étnica, la identidad cultural, la nacionalidad, la situación migratoria o condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la participación o afiliación o no a organizaciones gremiales o sindicales, el sexo, la orientación sexual o afectiva, el género, la identidad o expresión de género, las características sexuales, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la condición de salud mental o física, la discapacidad, la seropositividad, el trabajo, profesión u oficio, o cualquier otra condición física y/o social.

Dispone que corresponderá al juez que conoce de una acción de no discriminación, la determinación de si las circunstancias alegadas constituyen o no “justificación razonable”, disponiéndose que por ésta se entenderá aquella que surja de los hechos, criterios o prácticas, invocados con ocasión del ejercicio de algún derecho constitucional, siempre que estos puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima, que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, idóneos y proporcionales, y no generen estigmatización o menoscabo de quienes se vean afectados por la distinción, exclusión o restricción en cuestión.

Otorga expresamente la calidad de discriminación arbitraria a todo acto, práctica y/o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona o un grupo de personas.

Se reconoce y definen los diferentes distintos tipos de discriminación que pueden ejercerse en contra de una persona o un grupo determinado de personas; distinguiéndose las categorías de discriminaciones directas, indirectas, múltiple o agravada, y estructural.

Dispone que, en ningún caso constituirán discriminación las medidas especiales o acciones afirmativas, adoptadas por los órganos del Estado, para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus objetivos.

Introduce modificaciones y precisiones, en el procedimiento aplicable a la tramitación de la acción procesal de no discriminación arbitraria, para facilitar su interposición por cualquier persona o grupo de personas que se sienta afectado por una acción discriminatoria, en materia de: legitimación activa (quienes pueden deducirla); incompatibilidad con otras acciones judiciales; plazos y contabilización delos mismos; forma de interposición de la demanda; excepciones que se pueden interponer; conciliación y prueba; ofrecimiento y rendición de prueba; entre otras materias procedimentales.

Aumenta de 50 UTM a 500 UTM (es decir unos $7.800.000), la multa a beneficio fiscal, que el tribunal podrá aplicar a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio, judicialmente determinado; incorporando la posibilidad de ordenar el pago de una indemnización de perjuicios que fijará el juez de la causa, conforme al mérito de sus antecedentes, la que no podrá ser inferior a40 UTM (unos $2.080.000).

Faculta al juez que conoce de la causa, sin perjuicio de la aplicación de multas y de indemnizaciones, para ordenar, de acuerdo a los antecedentes acreditados en el proceso, una o más de las siguientes medidas de reparación:

- Reconocimiento público de responsabilidad, a través de disculpas públicas que deberán difundirse en medios de circulación pública tales como páginas web, medios audiovisuales, prensa, entre otros.

- Anulación de todos los actos discriminatorios de carácter general o particular y de sus efectos, a costa del denunciado.

- Medidas de rehabilitación como asistencia de carácter físico o psicológico a cargo de la parte denunciada.

- Establecimiento o adecuación de protocolos o reglamentos de carácter interno que tengan por finalidad prevenir y eliminar toda forma de discriminación.

- Medidas educativas y de capacitación de trabajadores o funcionarios, cuando el acto sea realizado por una persona jurídica de derecho público o privado y cualquier otra garantía de no repetición de actos discriminatorios que el juez estime conveniente.

- Además, si los hechos o expresiones discriminatorias que dieron lugar a la acción fueron expuestos a terceros por algún medio de comunicación o por redes sociales, el tribunal, en la misma sentencia, podrá ordenar al ofensor a difundir, a su costa, una declaración, aclaración o rectificación, a través del mismo medio de comunicación, en el mismo canal, página, dominio o dirección web, según corresponda.

- Dispone que, en el caso que el tribunal estimare que los actos u omisiones declarados como discriminatorios pueden ser además constitutivos de delito, deberá enviar de inmediato copia de la sentencia y demás antecedentes al Ministerio Público.

- Amplía el concepto de discriminación laboral, disponiéndose que los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias basadas en motivos tales como el racismo, la pertenencia étnica, la identidad cultural, la nacionalidad, la situación migratoria o condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la participación o afiliación o no a organizaciones gremiales o sindicales, el sexo, la orientación sexual o afectiva, el género, la identidad o expresión de género, las características sexuales, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud físico o mental, la discapacidad, la seropositividad, el trabajo, profesión u oficio, o cualquier otra condición física y/o social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DEDERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DEDERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN